Grammatik in Fragen und Antworten

Wir Deutschen lieben Fußball oder Wir Deutsche lieben Fußball? — Flexion von adjektivischen Bezeichnungen nach einem Personalpronomen

Bismarck sagte einst in seiner Reichstagsrede vom 6. Februar 1888: "Wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts auf der Welt: und diese Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt." (zitiert nach Georg Büchmann, Geflügelte Worte, Berlin 1964, 31. Auflage, S.731). Oder sagte er vielleicht "Wir Deutschen fürchten Gott..."? Der Satz wird nämlich in Zeitungen und im Internet in beiden Fassungen zitiert. Nach einer Ad-hoc-Statistik gewinnt Wir Deutsche fürchten Gott mit 27.100 Treffern gegenüber 19.800 Treffern für Wir Deutschen fürchten Gott (Google-Suche, Dezember 2023). Übrigens spricht diese "Variatio" nicht unbedingt für die Genauigkeit der Zitierenden.

Die Verwirrung ist keine moderne Erscheinung, wie man an historischen Postkarten von 1898 und 1906 sehen kann:

aus: Payer, Alois (Hrsg.), 2004, Religionsmissbrauch auf Postkarten, http://www.payer.de/religionskritik/postkarten.htm

In der politischen Sprache werden beide Formen verwendet:

Auch Thomas Mann gebrauchte beide Formen – mit einer leichten Präferenz für wir Deutschen (22 Treffer, gegenüber 9 Treffern für wir Deutsche):

Und schon bei Goethe findet man beide Formen (3-mal Wir Deutsche und 2-mal Wir Deutschen):

Was ist nun richtig? Wir Deutsche lieben Fußball oder Wir Deutschen lieben Fußball?

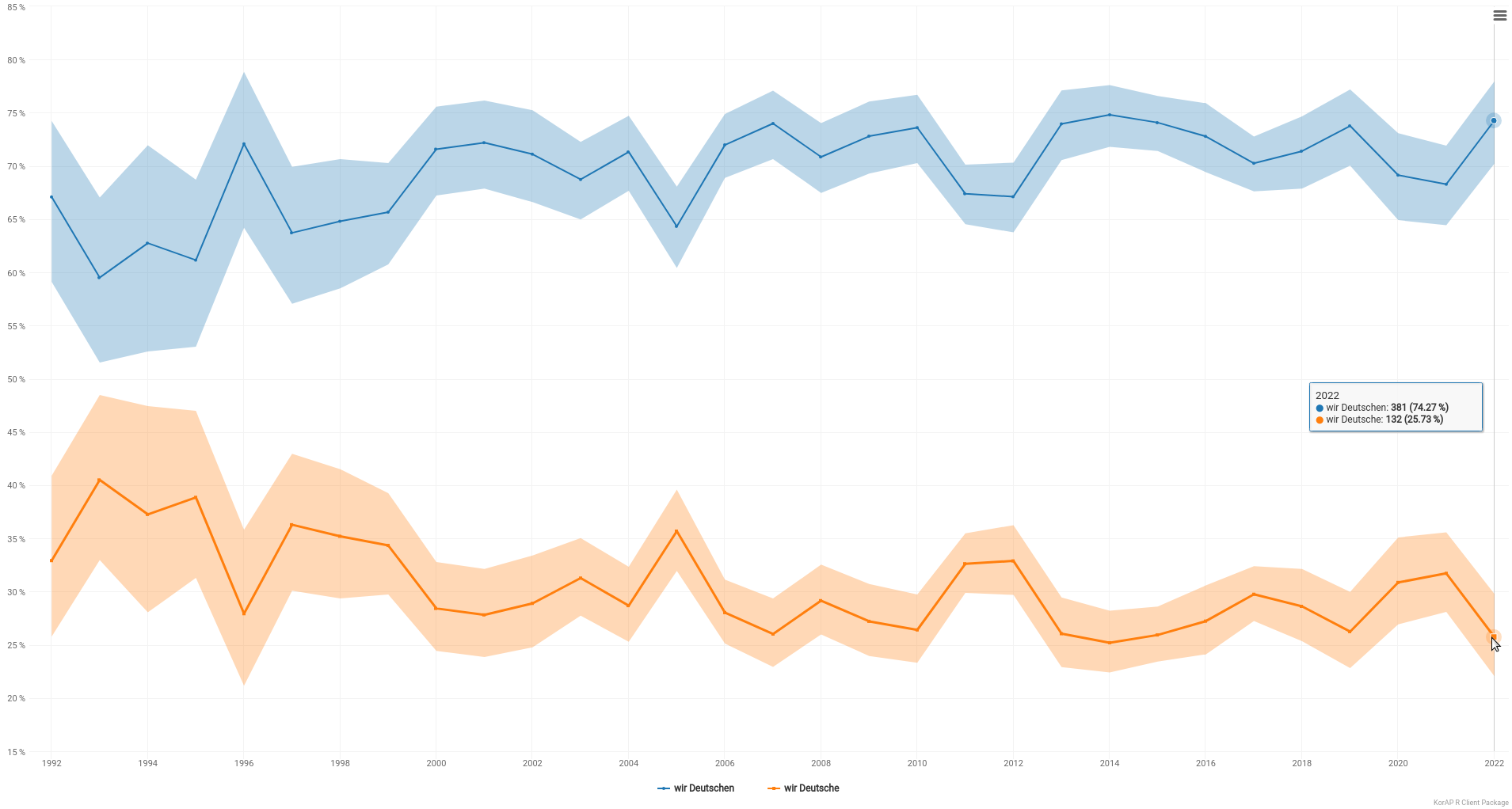

Eine Suche im Deutschen Referenzkorpus DeReKo zeigt eine Präferenz für die schwache Flexionsform (wir Deutschen): 14.620 Treffer vs. 6.338 Treffer für wir Deutsche (Stand Dezember 2023). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass statistische Verzerrungen denkbar sind, etwa durch die 1991 produzierte und medial recht populäre Dokumentationsserie "Wir Deutschen". Andererseits findet unsere vereinfachte Suche auch Belege wie Wir merken, dass wir Deutsche sind. Insgesamt zeigt sich über die vergangenen Jahrzehnte eine tendenziell leicht steigende Präferenz für wir Deutschen, siehe die nachfolgende (anklickbare) Verlaufsgrafik:

Wieso diese Schwankung?

Das Problem ist nicht ganz einfach und hängt zusammen mit der Flexion von Adjektiven oder Partizipien II, die als Nomina verwendet werden. Sie behalten die Flexion der Adjektive bei, d.h. dass sie in bestimmten Umgebungen schwach flektiert und in anderen Umgebungen stark flektiert werden.

In den rotgefärbten Kästen werden die Fälle aufgeführt, in denen sich die schwache und die starke Form des flektierten Adjektivs unterscheiden. Nur diese Fälle sind in diesem Zusammenhang interessant.

Schwache Adjektivflexion

| Nominativ | der nette Mann | das nette Kind | die nette Frau | die netten Leute |

| Akkusativ | den netten Mann | das nette Kind | die nette Frau | die netten Leuten |

| Dativ | dem netten Mann | dem netten Kind | der netten Frau | den netten Leuten |

| Genitiv | des netten Mannes | des netten Kindes | der netten Frau | der netten Leute |

Starke Adjektivflexion

| Nominativ | roter Wein | dünnes Glas | große Freude | dünne Gläser |

| Akkusativ | ohne roten Wein | ohne dünnes Glas | ohne große Freude | ohne dünne Gläser |

| Dativ | mit rotem Wein | mit dünnem Glas | mit großer Freude | mit dünnen Gläsern |

| Genitiv | dank roten Weins | dank dünnen Glases | dank großer Freude | dank dünner Gläser |

Siehe auch Flexion des Adjektivs

Bei anderen Bezeichnungen, die nicht aus Adjektiven oder Partizipien gebildet sind, tritt dieses Problem nicht auf, wie man z.B. an der Formbeständigkeit der Bezeichnung Belgier im Vergleich zu Deutscher/Deutsche/... erkennen kann:

Die Deutschen und die Belgier trinken gerne Bier.

Wer Deutscher oder Belgier ist, trinkt gerne Bier.

Am Nebentisch tranken aber ein Deutscher und ein Belgier Wein.

Wir Deutsche/Wir Deutschen trinken eigentlich alles gerne.

Wir Belgier auch.

Die Deutschen haben es schwer. Die Bezeichnung für sie ist aus dem Adjektiv deutsch gebildet und ändert ihre Flexionsart (schwach oder stark) je nachdem, ob und wenn ja, mit welchem Begleiter (Artikel), sie verwendet wird. Der Gebrauch der Bezeichnung Belgier ist einfacher, da sie nicht aus dem Adjektiv belgisch gebildet wird. Sie unterliegt somit nicht der Schwankung zwischen stark und schwach. Auch Franzose behält seine Flexionsart egal, ob das Nomen mit einem definiten, einem indefiniten Artikel oder ohne Artikel verwendet wird:

Wer Franzose ist, trinkt gerne Wein.

Franzosen/Die Franzosen trinken lieber Wein.

Daher gibt es an der Folge Wir Franzosen nichts zu deuteln, *Wir Franzose kommt in DeReKo kein einziges Mal vor.

Auch andere Bezeichnungen, die aus Adjektiven oder Partizipien gebildet sind, wie z.B. Nachgeborene/Nachgeborener verhalten sich wie ein Deutscher/der Deutsche: Ein Nachgeborener/der Nachgeborene/Nachgeborene (Nominativ Plural)/die Nachgeborenen. Und auch nach wir gibt es ähnliche Schwankungen:

| untersuchte Form | DeReKo (Korpora geschriebener Spache) |

| wir Nachgeborene | 21 |

| wir Nachgeborenen | 256 |

| wir Arme | 55 |

| wir Armen | 317 |

| wir Reiche | 30 |

| wir Reichen | 69 |

| wir Junge | 182 |

| wir Jungen | 1285 |

| wir Grüne | 2869 |

| wir Grünen | 3259 |

| wir Angestellte | 94 |

| wir Angestellten | 64 |

| wir Arbeitslose | 141 |

| wir Arbeitslosen | 76 |

"Wenn dem Adjektiv ein Artikelwort mit Flexionsendung vorangeht, wird das Adjektiv schwach flektiert, sonst stark" heißt es in der Dudengrammatik (2005, S. 368). Demnach müsste Deutsch- nach wir stark flektiert werden: wir Deutsche. Es sieht aber so aus, dass viele Sprecher eine andere Regel befolgen und Bezeichnungen wie Deutsch- schwach flektieren, genauso wie nach einem definiten Artikel. Auch nach ihr geben die meisten heutigen Schreiber der schwachen Flexion den Vorrang (DeReKo: ihr Deutschen: 1123 Treffer/ihr Deutsche: 297 Treffer):

Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen wäre vielleicht, dass das "r" von wir/ihr an die Endung eines definiten Artikels erinnert und demzufolge Deutsch- nach wir/ihr schwach flektiert wird.

Nach uns (Akkusativ)/euch

(Akkusativ) wird wieder stark flektiert: für uns/euch Deutsche.

Stark

flektiert wird auch nach als: wir/ihr als

Deutsche. Gelegentlich steht nach wir/ihr ein Komma. In diesem

Fall wird die adjektivische Bezeichnung ebenfalls stark flektiert: wir/ihr,

Deutsche.

| untersuchte Form | DeReKo (Korpora geschriebener Sprache) |

| für uns Deutsche | 2780 |

| für uns Deutschen | 27 |

| für euch Deutsche (Akkusativ) | 64 |

| für euch Deutschen (Akkusativ) | 2 |

| wir als Deutsche | 1132 |

| wir als Deutschen | 2 |

Weitere Fälle

Im Dativ Plural haben die schwache und die starke Flexion die gleiche Endung - en : von uns Deutschen.

Die Personalpronomina im Genitiv sind ungebräuchlich.

Nach einem Personalpronomen im Singular werden Adjektive, die als Bezeichnungen verwendet werden, üblicherweise stark flektiert, wobei hier unterschieden werden muss, ob es sich um eine männliche oder um eine weibliche Person handelt:

Ich Deutsche liebe den Fußball. (Sagt eine Frau.)

Zusammenfassung

Nach einem Personalpronomen werden Bezeichnungen, die aus Adjektiven gebildet sind, im heutigen Sprachgebrauch üblicherweise stark flektiert, außer nach den Personalpronomina der ersten und zweiten Person Plural im Nominativ (wir und ihr). Hier sind beide Flexionsarten möglich, wobei die schwache Flexion die üblichere ist. (Wir Deutschen lieben Fußball!). Aber aufpassen: nach uns oder euch im Akkusativ (für uns/euch Deutsche) und nach als (wir/ihr als Deutsche) ist wieder die starke Flexion üblich.

Zum Text

- Schlagwörter

- Autor(en)

- Jacqueline Kubczak

- Bearbeiter

- Roman Schneider

- Letzte Änderung

- Aktionen

-

Seite merken

Seite als PDF

Seite drucken

Seite zitieren

- Seite teilen