Grammatik in Fragen und Antworten

Ich bin gesessen/gestanden oder ich habe gesessen/gestanden? — Regionale Varianten beim Perfekt mit sein oder haben

Durch das deutsche Sprachgebiet führt eine Mauer. Und im vorliegenden Fall nicht zwischen Ost und West. Auf der einen Seite, die sich im Norden befindet, ist man sich sicher, dass man auf einem Stuhl gesessen hat, während man auf der im Süden angesiedelten Seite ganz sicher von sich behauptet, dass man auf dem selben Stuhl gesessen ist. Diese Grenze ist keine fest gesicherte und es gibt einen aktiven Grenzverkehr, so dass man auch Leute antrifft, die beides von sich behaupten könnten, ohne das Gefühl zu haben, eine für sie seltsam klingende Formulierung zu benutzen.

Analog bestehen auch bei gestanden und gelegen unterschiedliche Empfindungen, mit welchem Hilfsverb denn nun das Perfekt richtig gebildet wird.

Was ist nun richtig?

Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Beide Varianten sind natürlich richtig. Jedoch ist die Bildung mit sein diejenige, die regional eingeschränkt ist, während die Variante mit haben als allgemeinere Form mit größerer Verbreitung gilt.

Dennoch klingt etwa ich habe gelegen für viele Menschen südlich des Mains nicht nach korrektem Deutsch, denn für sie ist ich bin gelegen die einzig akzeptable Form. Analog schütteln wiederum die Norddeutschen bei letzterem Ausdruck meist den Kopf.

Werfen wir einen Blick in das Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) (Stand: 9.10.2006). Möglicherweise bildet dieses ohne zusätzliche Spezifizierung regionaler Metadaten keine ausgewogene Datenbasis für unser Problem. Dennoch zeigt sich ad hoc, dass beide Varianten verhältnismäßig breit verteilt sind:

| „hat […] gestanden“ | 256 |

| „ist […] gestanden“ | 235 |

| „hat […] gesessen“ | 157 |

| „ist […] gesessen“ | 59 |

Hinweis zur Auswertung: Es wurden bei gestanden nur die Belege mit dem Perfekt von „stehen“ (und nicht von „gestehen“) gezählt und bei gesessen nur die in der Bedeutung „an einem Ort sitzen“ und „an etwas sitzen“.

Gibt es feste Regeln?

Viele Menschen in der haben-Zone führen als wichtige Regel an, dass im Deutschen nur bei Verben, die eine Orts- oder Zustandsänderung ausdrücken, das Perfekt mit sein gebildet werde. Auch Nicht-Muttersprachlern wird dies oft mit dieser Regel kurz und knapp so beigebracht.

Das ist aber nur eine der Grundregeln. Es wird oft ausschließlich diese eine Regel gesehen, statt noch weiterzulesen. Die meisten Grammatik-Nachschlagewerke beschreiben es nämlich etwas differenzierter und gehen nach den Grundregeln auch auf Spezialfälle und regionale Varianten ein. So etwa auf die angebliche „süddeutsche Anomalie“, die sich dort als akzeptierter Ausdruck entpuppt.

„Ein Auffassungswechsel im Hinblick auf die Perfektbildung mit haben oder sein zeigt sich dagegen bei sitzen, liegen, stehen im Norden und Süden des deutschen Sprachgebietes. Während man im Norden

sagt, heißt es im Süden:

Die Formenbildung mit sein ist in diesen

Fällen die sprachgeschichtlich ältere, die mit haben – mit Ausnahme des

Sprachraums südlich des Mains (ohne die Gebiete von Südhessen und der Pfalz) – die zur Zeit

übliche.“

[Duden: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 6. Aufl., 1998, S.

121-122]

„Perfekt von liegen, sitzen,

stehen

Das Perfekt der Verben liegen,

sitzen und (bei)stehen wird im norddeutschen Sprachraum mit dem

Hilfsverb haben gebildet:

Sie hat mir beigestanden.

Die Bildung mit dem Hilfsverb sein (Er ist im Garten

gelegen/gesessen/gestanden; Sie ist mir beigestanden.) findet sich dagegen eher in

Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.“

[Wahrig: Fehlerfreies und gutes

Deutsch, 2003, S. 233]

„Auch Verben der Ruhe wie sitzen,

stehen, liegen bilden in Süddeutschland, Österreich und der

Schweiz abweichend von der Hauptregel tendenziell das Perfekt mit sein:

Ich bin lange gelegen/gesessen/gestanden. In Norddeutschland hört man der

Hauptregel entsprechend regelmäßig haben.“

[Duden: Die Grammatik,

7. Aufl., 2005, S. 472]

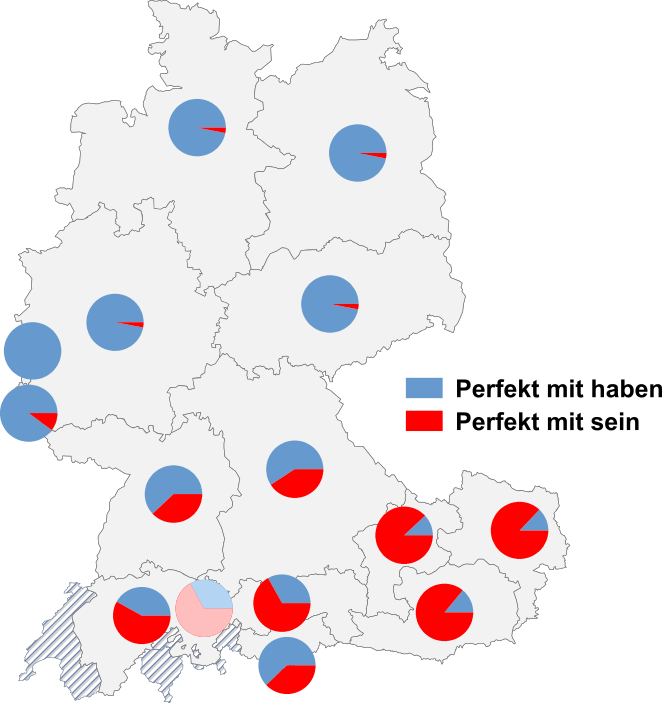

Wieder einmal zeigt sich, dass es nicht ein einziges richtiges Deutsch gibt, sondern dass auch der – oft als Hochdeutsch bezeichnete – vermeintliche Standard noch grammatische Variation kennt. Die süddeutsche Variante ist also keineswegs falsch, sondern einfach eine Variation, die als richtig gilt – nur eben regional und nicht im gesamten deutschsprachigen Raum. Dies zeigt sich auch daran, dass im Süden die haben-Form oft trotzdem bekannt ist (wozu auch überregionale Medien beigetragen haben dürften), vgl. die relative Auftretenshäufigkeit von Perfekt mit haben / Perfekt mit sein innerhalb der einzelnen Sprachareale:

Aus: Variantengrammatik des Standarddeutschen (2018). http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Sitzen.

Bedeutung und Wahl des Hilfsverbs

Während bei der eigentlichen Bedeutung der drei betroffenen Verben die Nord-Süd-Grenze in ihrer beschriebenen Form existiert, ergibt sich bei Zusammensetzungen und vor allem anderen Lesarten ein etwas anderes Bild. So ist für viele im sein-Gebiet eine Formulierung wie der Tritt hat gesessen richtig, während man selbst aber auf einem Stuhl gesessen ist. In Österreich herrscht aber anscheinend Uneinigkeit, was gelegentlich dazu führt, dass in ein und dem selben Zeitungsartikel Belege für beide Varianten zu finden sind:

[die tageszeitung, 05.06.1990, S. 21]

[Vorarlberger Nachrichten, 08.02.2000, S. C6]

[Neue Kronen-Zeitung, 05.03.1999, S. 53]

Auch gesessen in der Bedeutung „im Gefängnis gewesen“ wird im Süden zumeist mit haben gebildet. Ohne Kontext wird die Aussage er hat gesessen im Süden generell oft zunächst als „er ist im Gefängnis gewesen“ verstanden. Aber dennoch kann einem auch hier in österreichischen Quellen manchmal die Bildung mit sein begegnen.

[Mannheimer Morgen, 26.09.2003, Nachhilfe in Sachen Verantwortung]

[Salzburger Nachrichten, 27.04.1996, Keine Berührung, kein Kuß, nur e-mail]

[Die Presse, 07.08.1996, "Wahnsinnige Wut" der Verteidigung, Schelte für Polizei]

Ähnlich verhält es sich auch bei Ausdrücken wie Pate/Modell gestanden, welche im Süden meist auch mit haben verbunden werden – außer wieder in Österreich und hierbei auch in der Schweiz, wo offenkundig Uneinigkeit herrscht.

[die tageszeitung, 11.08.1990, S. 26]

[Mannheimer Morgen, 02.05.86, S. 52]

[Tages-Anzeiger, 15.01.1999, S. 31]

[Tages-Anzeiger, 10.02.1997, S. 57]

[Salzburger Nachrichten, 02.12.1992]

[Salzburger Nachrichten, 25.06.1997]

Fazit

Unsere Belege zeigen, dass die Verwendung gelegentlich recht verworren ist. Bei festen Wendungen und in Fällen, in denen die Verben nicht im originären Sinn von „sich in einer bestimmten Körperhaltung befinden“ verwendet werden, ist man generell mit haben auf der sicheren Seite. Auch im südlichsten Teil des deutschen Sprachgebiets ist diese Variante noch geläufig und kann unbestreitbar als der allgemeine Standard gesehen weren.

Nichtsdestotrotz ist das eigene Sprachempfinden nicht zu vernachlässigen. Wenn einem Süddeutschen sein richtig erscheint, so ist es sicher kein Fehler, wenn er es auch benutzt. Standarddeutsch hat nun mal eine gewisse Variation und auch ist gestanden/gesessen/gelegen ist eine akzeptierte Form. Aber egal welches Hilfsverb man letztlich wählt, auf jeden Fall sollte auf eine durchgängige Verwendung geachtet und nicht zwischen beiden Varianten hin- und hergewechselt werden.

Zum Text

- Schlagwörter

- Autor(en)

- Bruno Strecker

- Letzte Änderung

- Aktionen

-

Seite merken

Seite als PDF

Seite drucken

Seite zitieren

- Seite teilen