Grammatik in Fragen und Antworten

Gewinkt oder gewunken? — Schwache oder starke Flexion

Winke-winke, winke-winke, mit den Händen, mit

den Augen, mit dem Mund!

Winke-winke, winke-winke, denn zum Winken gibt es

immer einen Grund.

B. Balz (1950)

Man sagt zwar sinken – sank – gesunken und singen – sang – gesungen. Was sagt man aber bei winken? Selbst in identischen Kontexten scheint das nicht eindeutig zu sein:

Das Partizip Perfekt (auch: Partizip II) von winken begegnet uns täglich in zwei verschiedenen Formen: Einmal als gewinkt und dann wieder als gewunken. Letzteres ist eine interessante Form, denn ihre Entstehungsgeschichte passt nicht zu der vermeintlich allgemeinen Regel, nach der starke, aus dem Althochdeutschen stammende Konjugationsformen im Laufe der Sprachgeschichte allmählich schwachen Konjugationsformen weichen. Die starken Präteritum-(Imperfekt-) und Partizip II-Formen ball und gibellan von bellan (jetzt bellen) zum Beispiel existieren im heutigen Deutsch nicht mehr, jetzt verwendet man nur noch bellte und gebellt. Die Verdrängung von starken Formen durch schwache Formen wird in Backte oder buk, haute oder hieb? — Schwache oder starke Flexion erklärt.

Die Geschichte von winken verläuft anders. Es ist ursprünglich im Althochdeutschen ein schwaches Verb. Vielleicht unter dem Einfluss vieler starker Verben wie finden – fand – gefunden haben sich im Mittelhochdeutschen in verschiedenen Dialekten vor allem im süddeutschen Sprachraum parallel zu den schwachen Formen auch starke Formen herausgebildet (Präteritum: wunk, wonk oder wank, Partizip II gewunken). Die starken Präteritumformen haben es aber nie zu literarischem Ruhm gebracht und sind inzwischen wieder verschwunden. Geblieben ist das Partizip II gewunken, das seit ca. einem Jahrhundert auch in der Standardsprache allmählich die ursprüngliche schwache Form gewinkt verdrängt.

Winken ist weder ein Verb mit Mischformen wie mahlen (mahlte - gemahlen), bei dem das Präteritum schwach (mahlte) und das Partizip II (gemahlen) als einzige Form stark gebildet ist, noch ein Verb mit Doppelformen wie senden, wenden oder auch bewegen, bei dem zwischen schwachen Formen (bewegte – bewegt) und starken (bewog – bewogen) häufig Bedeutungsunterschiede bestehen (vgl. Etwas bewegte sich hinter dem Fenster gegenüber Etwas bewog ihn dazu, hinter den Vorhang zu schauen). Gewunken ist ein „waschechtes“ zweites Partizip II, was mit der oben erwähnten besonderen Geschichte des Verbs winken zu tun hat. Bei Verben mit zwei Partizipien II handelt es sich in der Regel um ehemals starke Verben, die zu den schwachen übergegangen sind: Die ehemals reduplizierendenden Verben falten, salzen, schalten und spalten gehören ebenso dazu wie glimmen und scheinen.

Winken ist ein eigener Fall: Im Althochdeutschen folgte es der schwachen Flexion, jedoch sind bereits in der mittelhochdeutschen Schriftsprache starke wie auch schwach gebildete Präteritumformen belegt. Die starke Form wank wurde hauptsächlich mit der Bedeutung "sich seitwärts bewegen, wanken, schwanken" verwendet, die in der Gegenwartssprache dem schwachen Verb wanken zukommt, also weniger mit der Bedeutung "Geste, Bewegung eines menschlichen Körperteils". In der gegenwärtigen Form hat winken etwas von diesem Doppelcharakter beibehalten: Zwar kennzeichen die Präteritumformen mit unverändertem Stammvokal und Endung auf -te dieses Verb als schwach gebildet, andererseits zeigt das intransitive Verb lautliche Ähnlichkeiten mit einer bestimmten Gruppe starker Verben, auf deren Stammvokal /i/ eine Nasalverbindung wie /nd, ng, nk/ folgt. Man sagt binden – gebunden, finden – gefunden, singen – gesungen oder stinken – gestunken – also liegt es nahe, analog zu diesem Muster auch gewunken zu sagen.

Dem Verdrängungsvorgang wird in der Dudengrammatik (1998, S. 144) wie folgt Rechnung getragen: "Das unregelmäßige 2. Partizip gewunken dringt heute, obwohl es hochsprachlich nicht als korrekt gilt, über das mundartliche hinaus." In der Ausgabe von 2005 (S. 502) steht gewunken dann bereits kommentarlos neben dem als Hauptform gekennzeichneten gewinkt.

Beleglage

Goethe oder Thomas Mann verwenden noch gewinkt:

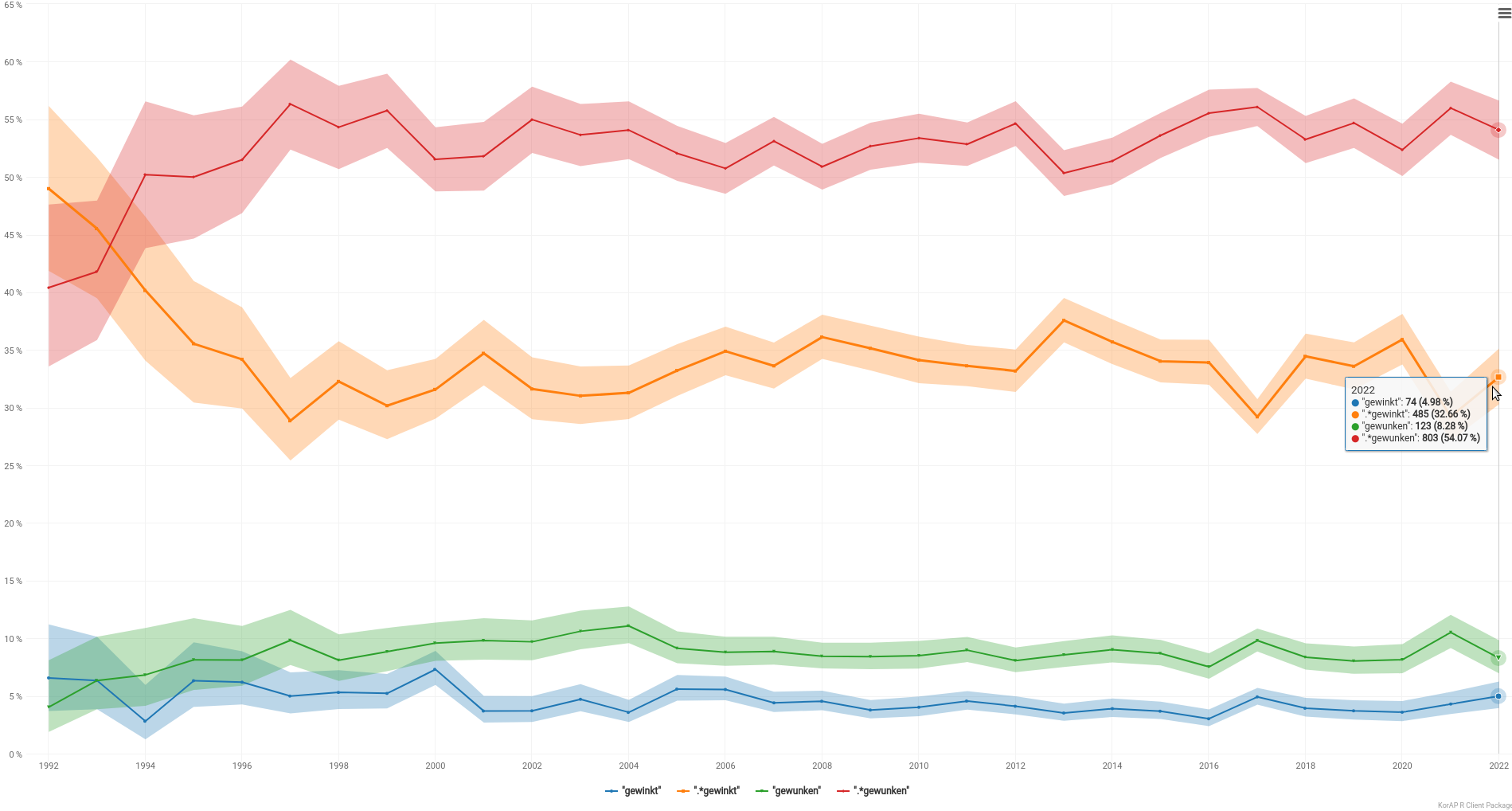

In denjenigen Korpora des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (MK1, MK2, Limas), die vorwiegend Texte aus den 1950er und 1960er Jahren beinhalten, gibt es kaum Belege für gewunken. In Korpora mit Texten seit ca. 1980 kommt gewunken dagegen deutlich häufiger vor als gewinkt: 2.388 Belege für gewinkt gegenüber 4.648 für gewunken (Stand Dezember 2023). Die starke Form wird in der Gegenwartssprache also häufiger benutzt als die schwache. Ein Unterschied in Bedeutung, Stil oder Verwendungskontexten lässt sich nicht ausmachen.

[dpa, 22.01.2006; (Wochenendzusammenfassung 1730 - neu: WM-Entscheidung Herren)]

"Zuerst haben uns die Fans zu sich gewinkt, dann aber gepfiffen. Ich war irritiert. Es tut mir sehr leid."

[Frankfurter Allgemeine, 30.09.1997; Dortmund bangt um Ricken Sammer entschuldigt sich]

"Die Landwirtschaft ist der Motor der WTO-Verhandlungen - und der Marktzugang für uns der Zündschlüssel", hatte Amorim in den letzten Wochen immer wieder betont und mit Zugeständnissen bei Industriegütern und Dienstleistungen gewinkt.

[die tageszeitung, 19.12.2005, S. 2]

Als Zugeständnis für die Opposition stellte er Anfang der Woche einen leicht verwässerten Entwurf vor, der im Eiltempo durchs Parlament gewinkt werden soll.

[Berliner Zeitung, 25.02.2005, S. 1]

[Hamburger Morgenpost, 24.02.2006, S. 30]

Zeugen hatten berichtet, der Mann habe am Sonntagmorgen eine Boeing 747 der British Airways in ihre Parkposition gewunken.

[dpa, 25.06.2006; Vom Jumbo überrollt]

Noch zu Jahresbeginn hatte der Bankchef seinen Aktionären mit einer Dividende gewunken.

[die tageszeitung, 30.08.2001, S. 22]

Die Einrichtung des Regionalverbandes Ruhrgebiet (RVR) soll noch Ende Januar durch den Landtag gewunken werden.

[die tageszeitung, 17.01.2004, S. 1]

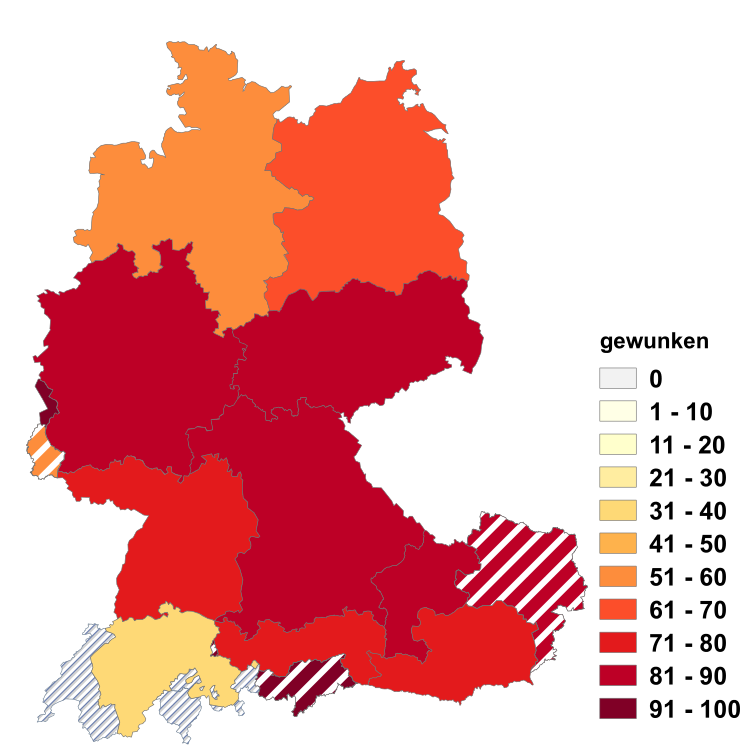

Soweit der Siegeszug der starken Form – ein Siegeszug, den man durch zwei Zitate illustrieren kann. Eduard Engel verkündet 1918: "Von winken gibt es in Süddeutschland ein, dort ernst gemeintes, gewunken; in Norddeutschland wird es nur bewußt drollig gebraucht" (aus: Gutes Deutsch. Ein Führer durch falsch und richtig, S. 14). Knapp ein Jahrhundert später findet sich in einem Internet-Sprachforum: "Da, wo ich herkomme (vielleicht spielt das ja eine Rolle), in Hamm/Westfalen, werden Kinder von ihren Eltern berichtigt, wenn sie „gewinkt“ statt „gewunken“ sagen. Ich habe das unzählige Male erlebt, und zwar in durchaus nicht „bildungsfernen“ Familien." (aus: Schrift und Rede, 23.02.2007). Dass dieser Sprachbenutzer nicht allein mit seiner Beobachtung steht, zeigt die nachfolgend kartografierte regionale Verteilung von gewinkt/gewunken, bei der mittlerweile in beinahe allen Sprachregionen die starke Form dominiert.

Aus: Variantengrammatik des Standarddeutschen (2018). http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Winken.

Präverbfügungen auf -gewinkt und-gewunken

Die obige Verlaufsgrafik zeigt auch: Das Partizip II gewinkt erscheint ebenso wie gewunken weitaus häufiger in Präverbfügungen denn als einfaches Verb (insgesamt 18.081 zu 2.388 bzw. 27.907 zu 4.648). Die Anzahl unterschiedlicher Präverben ist nicht gerade gering, einige wenige werden jedoch besonders gerne verwendet. Die weitaus häufigsten der über 25 Verbindungen mit -gewinkt sind (in dieser Reihenfolge) abgewinkt, durchgewinkt, zugewinkt, herausgewinkt. Weitere, deutlich seltenere Partizip II-Verbindungen sind (alphabetisch): angewinkt, ausgewinkt, eingewinkt, entgegengewinkt, herangewinkt, heraufgewinkt, herbeigewinkt, hereingewinkt, hergewinkt, herübergewinkt, heruntergewinkt, hinausgewinkt, hindurchgewinkt, hinterhergewinkt, mitgewinkt, nachgewinkt, rausgewinkt, rübergewinkt, runtergewinkt, vorbeigewinkt, weitergewinkt, zurückgewinkt.

Mit -gewunken gibt es über 30 verschiedene Verbindungen. Besonders häufig sind (in dieser Reihenfolge) abgewunken, durchgewunken, zugewunken, herausgewunken. Weitere, deutlich seltenere Verbindungen sind (alphabetisch): abgwunken, angewunken, aufgewunken, eingewunken, g'wunken, heimgewunken, herangewunken, herbeigewunken, hereingewunken, herumgewunken, heruntergewunken, hinausgewunken, hineingewunken, hinterhergewunken, hinübergewunken, hochgewunken, nachgewunken, rangewunken, rausgewunken, reingewunken, rübergewunken, runtergewunken, vorbeigewunken, weggewunken, weitergewunken, zruckgwunken, zurückgewunken, zusammengewunken.

Bedeutungen und Verwendungsweisen dieser Verbindungen unterscheiden sich bei schwachen und starken Formen nicht. Am Eingang der Disko hat uns also der Türsteher einfach durchgewinkt/durchgewunken und danach haben wir getanzt, bis wir abgewinkt/abgewunken haben. Zum Abschied haben wir uns dann zugewinkt/zugewunken.

[Berliner Zeitung, 20.05.1999, S. 3]

Parteichef Peter Wagner hatte bereits vor Monaten abgewinkt.

[Berliner Zeitung, 26.02.1998, S. 26]

[...] alle Fahrzeuglenker, die kein Salzburger Kennzeichen am Auto hatten, wurden gemäß der "Schlechtwetterverordnung" an den Einfallstraßen der Stadt abgewinkt.

[Salzburger Nachrichten, 22.07.1993]

Im großen Durcheinander wurden die Palästinenser schnell durchgewinkt.

[Der Spiegel, 21.02.1994, Nr. 8, S. 118]

Gestern hat der Bundesrat die Reform des Dosenpfands durchgewinkt.

[die tageszeitung, 18.12.2004, S. 14]

„Früher haben mir die 20-Jährigen zugewinkt, jetzt winken mir die 70-Jährigen zu.“

[Neue Kronen-Zeitung, 05.03.2000, S. 63]

Die letzte verbliebene Wunschkandidatin Birgit Breuel hatte endgültig abgewunken.

[die tageszeitung, 21.05.1993, S. 11]

Auf der Rückfahrt werde ich am Herzbergplatz abgewunken.

[die tageszeitung, 04.01.1990, S. 24]

Doch die DDR-Grenzer seien freundlich gewesen und hätten sie durchgewunken.

[die tageszeitung, 08.11.1989, S. 5]

Die Politik hat das Projekt längst durchgewunken.

[die tageszeitung, 05.03.2002, S. 21]

Manchmal hat sie ihm auch nur fröhlich zugewunken und "Huhuuu" gerufen.

[Berliner Zeitung, 14.03.2002, S. 31]

Fazit

Die oben zitierte Anmerkung in der Duden-Grammatik von 1998 ist inzwischen überholt: Der Beleglage zufolge hat sich gewunken etabliert und wird ohne stilistische Unterschiede im Wechsel mit gewinkt verwendet. Dieser Tatsache trägt vermutlich die kommentarlose Angabe in der Duden-Grammatik von 2005 Rechnung. Ob man allerdings in einem Schriftstück an einen eher konservativen Adressaten nicht doch noch lieber gewinkt statt gewunken verwenden sollte, mag jeder für sich entscheiden. Einer generellen Herabsetzung der starken Form darf jedoch offensichtlich das Lebewohl zugewunken werden.

Zum Text

- Schlagwörter

- Autor(en)

- Jacqueline Kubczak, Matthias Mösch

- Bearbeiter

- Roman Schneider

- Letzte Änderung

- Aktionen

-

Seite merken

Seite als PDF

Seite drucken

Seite zitieren

- Seite teilen