2.1 Neutralisation von "A-Vokalen" versus "B-Vokalen" ([±peripher])

Das 15-fache maximale vokalische Kontrastpotenzial ist am Wortende auf maximal acht (für etwa die Hälfte der SprecherInnen nur sieben) Kontraste reduziert.

| (4) | /ku/ <Kuh> |

| /kni/ <Knie> | |

| /fʀy/ <früh> | |

| /bø/ <Bö> | |

| /nɑ/ <nah> | |

| /tso/ <Zoo> | |

| /ze/ <See> | |

| (/tsæ/ <zäh>) |

Ersetzt man die A-Vokale durch B-Vokale (also periphere durch zentralisierte Vokale), ergeben sich ungrammatische Wortformen wie in (5) veranschaulicht. Mit Sternchen markierte Formen sind keine möglichen Wörter des Deutschen.

| (5) | {*/kʊ/, */kɪ/, */kʏ/, *kœ/, */ka/, */kɔ/, */kɛ/} |

Die systematische Beschränkung des Kontrastpotenzials am Wortende motiviert eine Zweiteilung aller Vokale in die Klasse der "A-Vokale", die am Wortende erlaubt sind, und die Klasse der "B-Vokale", die am Wortende nicht erlaubt sind.

| (6) | A-Vokale: {/ɑ/, /e/, /ø/, /i/, /y/, /o/, /u/, (/æ/)} |

| B-Vokale: {/a/, /ɛ/, /œ/, /ɪ/, /ʏ/, /ɔ/, /ʊ/} |

Weitere Daten zeigen eine Beschränkung auf A-Vokale auch vor Vokal im Hiatuskontext, sowohl in betonter als auch in unbetonter Position:

| (7) | a. | /ˈdi.ɑ/ <Dia> | b. | /pi.ˈɑno/ <Piano> |

| /ˈe.ǝ/ <Ehe> | /te.ˈɑtǝʀ/ <Theater> | |||

| /ˈkʀæ.ǝ/ <Krähe> | /mæ.ˈandǝʀ/ <Mäander> | |||

| /ˈbʀy.ǝ/ <Brühe> | /dy.ˈɑdǝ/ <Dyade> | |||

| /ˈhø.ǝ/ <Höhe> | /homø.oˈpɑt/ <Homöopath> | |||

| /ˈkɑ.ɔs/ <Chaos> | /ɑ.ˈidɑ/ <Aida> | |||

| /ˈdu.o/ <Duo> | /dʀu.ˈidǝ/ <Druide> | |||

| /ˈbo.ɑ/ <Boa> | /klo.ˈɑkǝ/ <Kloake> |

Auch hier sind sämtliche B-Vokale ausgeschlossen. Folgende mit Sternchen markierte Formen sind daher im Deutschen ebenfalls ausgeschlossen:

| (8) | {*/ˈdɪ.ɑ/, */ˈdʊ.ɑ /, */ˈdʏ.ɑ/, */ˈdœ.ɑ/, */ˈda.ɑ/, */ˈdɔ.ɑ/, */ˈdɛ.ɑ/} |

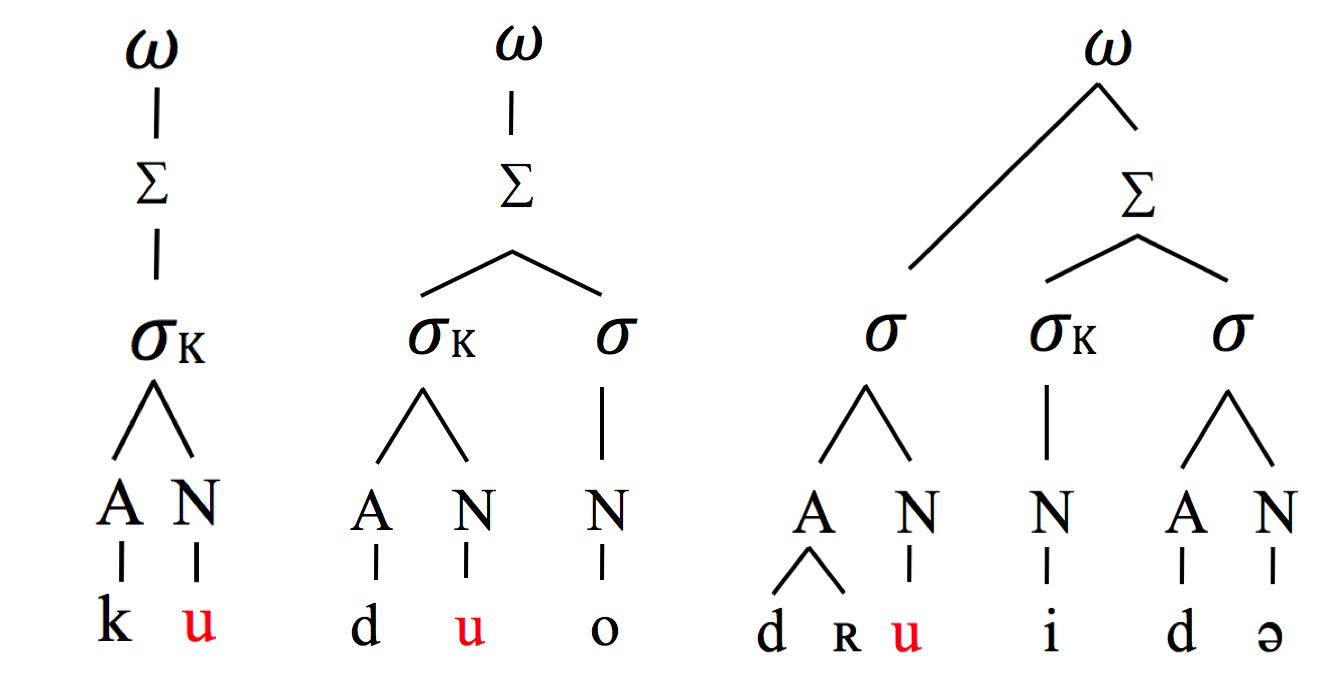

Die hier gezeigten Aufhebungskontexte deuten auf die Relevanz von Silbenstruktur hin. Nimmt man an, dass Vokale gewöhnlich den Nukleus einer Silbe bilden während Konsonanten im Silbenrand erscheinen, ergibt sich, dass beide Aufhebungskontexte durch eine gemeinsame Eigenschaft gekennzeichnet sind: die fraglichen Silben enden immer auf einen Nukleus. Diese Generalisierung ist anhand der Silbenposition von /u/ in den prosodischen Organisationen der Wörter in (9) gezeigt. (A = Ansatz, N = Nukleus, K = Koda, σ = Silbe, Σ = Fuß, σK = Kopfsilbe). Silben, die auf einen Nukleus enden, werden "offene" Silben genannt, im Gegensatz zu "geschlossenen Silben", deren letztes Phonem mit dem Silbenrand assoziiert.

Die prosodische Organisation von Wörtern beruht auf der Annahme, dass morphologische Wörter phonologische Wörter (ω) bilden, die ihrerseits als Domäne für Silbifizierung (Assoziation von Phonemen mit Silbenpositionen (σ = Silbe, A = Ansatz, N = Nukleus, K = Koda) und Pedifizierung (Σ = Fuß) (Gruppierung von Silben in Form von Füßen) fungieren. Jeder Fuß enthält eine Kopfsilbe (σK), die betont wird. Die genauen Bedingungen für die Silbifizierung und Pedifizierung, sowie die Bestimmung der Kopfkonstituenten deuten auf eine komplexe Interaktion zwischen phonologischen Markiertheits- und Treuebeschränkungen hin. Eine Studie zu Kurzwortbildungen im Deutschen veranschaulicht diese Interaktion.

Die Markiertheitsbeschränkungen, die die Neutralisation des Kontrasts in (8) bewirkt, lässt sich vorläufig wie folgt beschreiben:

(10) Keine B-Vokale in offener Silbe.

Neben Kontexten die keine B-Vokale erlauben, finden sich auch solche, die ausschließlich B-Vokale aufweisen. Hierzu gehören eine Reihe nachfolgender Konsonantenverbindungen, insbesondere solcher, die aus einem Sonoranten und einem Obstruenten bestehen, wie zum Beispiel das Cluster /nts/:

| (11) | a. | /ˈmɪntsə/ <Minze> | b. | /ˈpʀɪnts/ <Prinz> |

| /ˈmʏntsə/ <Münze> | ||||

| /ˈʊntsə/ <Unze> | /ˈkʊnts/ <Kunz> | |||

| /ˈbɔntsə/ <Bonze> | ||||

| /ˈɡʀɛntsə/ <Grenze> | /ˈlɛnts/ <Lenz> | |||

| /ˈlantsə/<Lanze> | /ˈtants/ <Tanz> |

Ersetzt man die B-Vokale durch A-Vokale ergeben sich ungrammatische Wortformen:

| (12) | {*/mintsə/, */myntsə/, */muntsə/, */mentsə/, */montsə/, */møntsə/, */mæntsə/, */mɑntsə/} |

| {*/pʀints/, */pʀynts/, */pʀunts/, */pʀents/, */pʀonts/, */pʀønts/, */pʀænts/, */pʀɑnts/} |

Unter der Annahme, dass die fraglichen Konsonantenverbindungen notwendigerweise eine geschlossene Erstsilbe bewirken, ließe sich die Neutralisation des Kontrasts in (12) wie folgt beschreiben:

(13) Keine A-Vokale in geschlossener Silbe.

An dieser Stelle bietet sich eine nähere Untersuchung der phonologischen Markiertheitsbeschränkungen an, um Aufschluss über die Beschaffenheit der fraglichen Vokalklassen zu erhalten. Insbesondere geht es um die Frage, ob sich diese Klassen fundamental durch Qualität (z. B. [±gespannt], [±ATR], [±peripher]) oder durch Quantität (Lang- versus Kurzvokale) unterscheiden. In Anbetracht der Universalität der phonologischen Markiertheitsbeschränkungen stellt sich die Frage nach Neutralisationserscheinungen in anderen Sprachen, die auf offene versus geschlossene Silben Bezug nehmen. Im Französischen etwa findet sich ein dem A- versus B-Vokale entsprechender Kontrast nur für mittlere Vokale (siehe (14a)). In wortfinaler Position ist dieser Kontrast mit Bezug auf die Silbenstruktur neutralisiert (siehe (14b)). Für gerundete Vokale gilt, dass in offenen Silben nur A-Vokale vorkommen während für ungerundete Vokale gilt, dass in geschlossenen Silben nur B-Vokale vorkommen. (Die französischen Vokale sind jeweils phonetisch transkribiert, einschließlich der Markierung von Dauer.)

In der Sprachwissenschaft bezeichnet der Begriff Markiertheit den Status einer Form als ungewöhnlich oder schwierig im Vergleich zu einer gewöhnlicheren oder einfacheren Form. Der jetzt geläufige Gebrauch des Begriffs geht auf den Strukturalismus der Prager Schule zurück, der auf die Charakterisierung binärer Oppositionen wie etwa stimmhaft versus stimmlos, gerundet versus ungerundet in der segmentalen Phonologie zielt. Die Vorstellung ist, dass je einer der Werte für etwa das Merkmal [±stimmhaft] als markiert, der entgegengesetzte Wert als unmarkiert gilt. Solche Zuordnungen sind gewöhnlich kontextabhängig. Hinsichtlich der Stimmhaftigkeit gilt, dass für Obstruenten das Merkmal [-stimmlos] als unmarkiert erscheint, für Sonoranten ist es umgekehrt.

| (1) | Obstruenten: | Sonoranten: |

| [-stimmhaft] -> unmarkiert | [+stimmhaft] -> unmarkiert | |

| [+stimmhaft] -> markiert | [-stimmhaft] -> markiert |

Markiertheit ist letztlich biologisch (anatomisch) bedingt, wobei in der Phonologie insbesondere jene Faktoren relevant sind, die bei der Artikulation, Perzeption und lexikalischen Speicherung von Lautstruktur eine Rolle spielen. Der Begriff der Stimmhaftigkeit etwa bezeichnet aus phonetischer Sicht eine Geräuschbildung aufgrund des Schwingens der Stimmlippen, das sich bei der für Sonoranten charakteristischen ungehindert ausströmenden Luft natürlich ergibt. Ein Aussetzen dieser Schwingungen würde eine besondere Anstrengung (Öffnung der Stimmritze) erfordern, was den markierten Status der Stimmlosigkeit für Sonoranten erklärt. Die Klasse der Obstruenten ist durch eine Verengung im Ansatzrohr definiert, der die ausströmende Luft völlig unterbricht oder derart behindert, dass Turbulenz entsteht. Hier erfordert die Erzeugung und der Erhalt der Schwingungen eine besondere Anstrengung, was den markierten Status der Stimmhaftigkeit für Obstruenten erklärt.

Markiertheit findet ihren Niederschlag im Spracherwerb (unmarkierte vor entsprechenden markierten Strukturen) wie auch in der Verteilung entsprechender Phoneme in typologischen Studien. Untersuchungen von Phoneminventaren von 317 Sprachen ergeben folgende Zahlen für einige ausgewählte Lautklassen (s. Maddieson 1984).

| (2) | Obstruenten: | Sonoranten: | ||

| Plosive: | [-stimmhaft]: 61,2 % | Nasale: | [+stimmhaft]: 93,1 % | |

| [+stimmhaft]: 38,8 % | [-stimmhaft]: 6,9 % | |||

| Frikativ /ʃ/: | [-stimmhaft]: 74,1 % | Liquid /r/: | [+stimmhaft]: 97,5 % | |

| Frikativ /ʒ/: | [+stimmhaft]: 25,9 % | Liquid /r̥/: | [-stimmhaft]: 2,5 % |

Die unterschiedlichen Zahlenverhältnisse deuten darauf hin, dass stimmlose (gegenüber stimmhaften) Sonoranten stärker markiert sind als stimmhafte (gegenüber stimmlosen) Obstruenten. Auch innerhalb der Klassen gibt es deutliche Unterschiede (stimmhafte Frikative scheinen seltener und somit stärker markiert als stimmhafte Plosive).

Der Begriff Markiertheitsbeschränkung kann als Grammatikalisierung solcher Asymmetrien verstanden werden. So deuten die Zahlenverhältnisse in (2) unter anderem auf die Markiertheitsbeschränkungen in (3) hin:

| (3) | *{[-sonorant][+stimmhaft]} (Keine stimmhaften Obstruenten) |

| *{[+sonorant][-stimmhaft]} (Keine stimmlosen Sonoranten) |

Des weiteren deuten die Zahlenverhältnisse wie in (2) auf universell festgelegte Rangordnungen unter den Markiertheitsbeschränkungen hin. Die Ordnung in (4a) besagt, dass die Vermeidung stimmloser Sonoranten universell wichtiger ist als die Vermeidung stimmhafter Obstruenten. Die Ordnung in (4b) besagt, dass die Vermeidung stimmhafter Frikative universell wichtiger ist als die Vermeidung stimmhafter Plosive.

| (4) | a. | *{[+sonorant][-stimmhaft]} | >>*{[-sonorant][+stimmhaft]} |

| b. | *{[-sonorant][+kontinuant][+stimmhaft]} | >>*{[-sonorant][-kontinuant][+stimmhaft]} |

Die Rangordnung in (4b) trägt zum Beispiel den Gegebenheiten im Altenglischen Rechnung, wo stimmlose und stimmhafte Plosive kontrastieren aber Frikative stimmlos sind. (Stimmhaftigkeit in intervokalischer Umgebung kann als allophonisch betrachtet werden.) Die Ordnung wäre widerlegt durch den Nachweis von Sprachen, in denen stimmlose und stimmhafte Frikative kontrastieren, aber alle Plosive stimmlos sind.

Vage definiertes und kontroverses Klassifikationsmerkmal zur Unterscheidung von Segmenten hinsichtlich artikulatorischer Eigenschaften wie Muskelspannung oder Grad der Bewegung der Artikulationsorgane (extremer versus weniger extrem), und der Stärke des subglottalen Luftdrucks (Trask 1996: 352).

ATR = Advanced Tongue Root. Klassifikationsmerkmal zur Unterscheidung von Segmenten hinsichtlich der Position der Zungenwurzel. [+ATR] bezeichnet das Vorziehen der Zungenwurzel und Anheben des Zungenkörpers bei gleichzeitiger Vergrößerung des Rachenraums. [-ATR] wird auch als Retracted Tongue Root bezeichnet (Trask 1996: 39).

Klassifikationsmerkmal zur Unterscheidung von Segmenten hinsichtlich der Zungenposition, wobei [+peripher] die maximale Entfernung von einer Zentralposition bezeichnet. Das Merkmal wird auch mit Bezug auf akustische Vokaleigenschaften (d. h. Formantwerte) verwendet, wobei peripher als Antonym von zentralisiert verwendet wird (Lindau 1978).

| (14) | a. | /ʀ[o:]k/ <rauque> : | /ʀ[ɔ]k/ <roc> | b. | /b[o]/ <beau> | *b[ɔ] |

| ‚heiser‘ | ‚Fels‘ | ‚schön‘ | ||||

| /ʒ[ø:]n/ <jeûne> : | /ʒ[œ]n/ <jeune> | /f[ø]/ <feu> | *f[œ] | |||

| ‚fasten‘ | ‚jung‘ | ‚Feuer‘ | ||||

| /t[e]/ <thé> : | /t[ɛ]/ <taie> | t[ɛ]t <tête> | *t[e]t | |||

| ‚Tee‘ | ‚Kopfkissenbezug‘ | ‚Kopf‘ | ||||

| ʃ[ɛ:]vʀ <chèvre> | *ʃ[e]vʀ | |||||

| ‚Ziege‘ |

Diese als "Loi de Position" bekannte Neutralisation ist relevant, weil sie eindeutig auf Vokalqualität und nicht auf Vokallänge Bezug nimmt. Die relevanten phonologischen Markiertheitsbeschränkungen lassen sich wie folgt näher spezifizieren. Ein Bezug auf Vokallänge wäre hier sinnlos, da z. B. Vokale am Wortende im Französischen immer kurz gesprochen werden. (Vor der Verbindung [vʀ] wie in /ʃ[ɛ:]vʀ/ <chèvre> wird ein Vokal im Französischen hingegen immer gedehnt.)

| (15) | Keine (gerundeten) B-Vokale in offener Silbe (B-Vokale sind durch eine bestimmte Qualität gekennzeichnet (z. B. [-gespannt], [-ATR], [-peripher]) |

| Keine (ungerundeten) A-Vokale in geschlossener Silbe (A-Vokale sind durch eine bestimmte Qualität gekennzeichnet (z. B. [+gespannt], [+ATR], [+peripher]) |

Dieses Beispiel verdeutlicht die Rolle des Sprachvergleichs. Es geht hier nicht primär um den Vergleich von Phoneminventaren oder phonetischen Prozessen sondern um die Bestimmung von Markiertheitsbeschränkungen um Aufschluss über das phonologische System zu bekommen. Weitere Untersuchungen bestätigen, dass auch im Deutschen die Eigenschaften der A- versus B-Vokale einen Qualitätskontrast indizieren. Die einheitliche Beschränkung des Kontrasts auf A-Vokale in den in (9) veranschaulichten Fällen bestätigt den Bezug auf Qualität, da der Kontrast in allen offenen Silben aufgehoben ist, unabhängig von der Vokallänge. Nur die erste Fassung der Markiertheitsbeschränkung in (16) erfasst alle hier betrachteten Fälle:

| (16) | Fassung 1: Keine B-Vokale in offener Silbe (B-Vokale sind durch eine bestimmte Qualität gekennzeichnet (z. B. [-gespannt], [-ATR], [-peripher]) |

| Fassung 2: Keine Kurzvokale in offener Silbe |

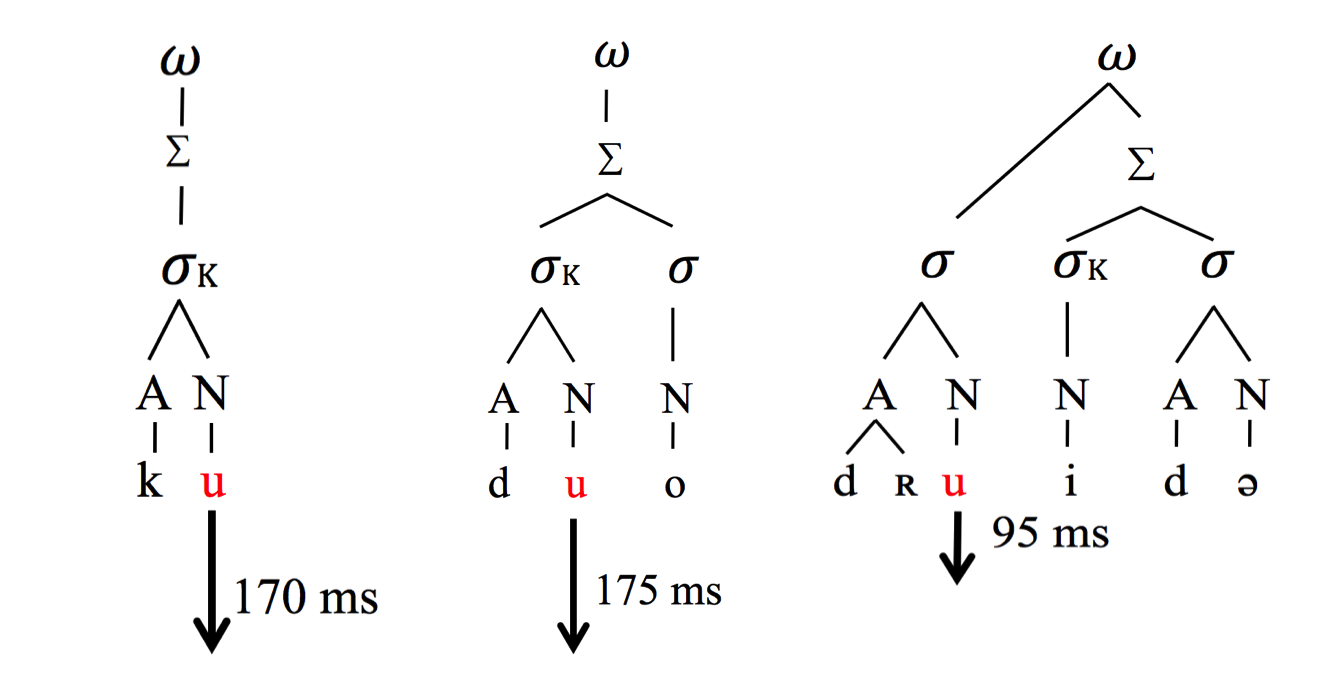

Der Umstand, dass eine Beschreibung der fraglichen Neutralisationserscheinungen im Deutschen Bezug auf Vokalqualität erfordert, lässt vermuten, dass Vokaldauer eine durch den jeweiligen Kontext bedingte, strikt phonetische Eigenschaft ist. Der fragliche Kontext ist wie folgt: gespannte Vokale in Kopfsilben werden gedehnt, sonst werden sie eher kurz gesprochen. Kontextuell bedingte Eigenschaften werden hier nicht symbolisch repräsentiert, sondern, wie in (17) veranschaulicht, allenfalls durch Messergebnisse angezeigt.

Die Annahme einer aktiven phonologischen Markiertheitsbeschränkung in der phonologischen Grammatik des Deutschen, derzufolge die "A-Vokale" in offenen Silben, die "B-Vokale" hingegen in geschlossenen Silben ausgeschlossen sind, wirft die Frage auf, ob diese komplementäre Verteilung nicht auf Allophonie hindeutet und wie der Kontrast zwischen A- und B-Vokalen in Fällen wie Koma - Komma, Schrot - Schrott dann zu verstehen ist. Hier wird die Analyse vorgeschlagen, dass im Deutschen der Kontrast zwischen A- und B-Vokalen wichtiger ist als die Befolgung weiterer Markiertheitsbeschränkungen wie etwa das Verbot der Ambisilbizität. Formal lässt sich eine solche Analyse durch eine spezifische Interaktion der entsprechenden Treuebeschränkung (TREUEA:B) mit den relevanten Markiertiertheitsbeschränkungen erfassen. (Dazu ausführlich Raffelsiefen (2016, 2018), wo auch weitere Evidenz für die Analyse des Kontrasts der A- versus B-Vokale als Qualitätsunterschied präsentiert wird.)