Kategorien und Funktionen der Flexionsmorphologie

Kategorien von Wortformen

Wortformen können mit Hilfe bestimmter grammatischer Kategorien (z. B. Plural, Dativ, Präsens) klassifiziert werden. Von Flexionskategorien ist die Rede, wenn solche Kategorien mit flexionsmorphologischen Mitteln an den Wortformen gekennzeichnet werden und auf diese Weise Flexionsparadigmen bilden.

Kategorisierungen (im Sinne von Eisenberg 1989) bezeichnen Mengen von bestimmten Kategorien. Im Deutschen sind beispielsweise für die (nominale) Kategorisierung Kasus die Flexionskategorien Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv realisiert, für die (verbale) Kategorisierung Tempus im Deutschen sind dies Präsens und Präteritum (die anderen Tempora werden analytisch gebildet). In anderen flektierenden Sprachen können andere Kategorisierungen oder Kategorisierungen mit jeweils anderen Flexionskategorien realisiert sein, z. B. für das Polnische sind die Flexionskategorien der verbalen Kategorisierung Tempus Präsens, Präteritum, Futur (von perfektiven Verben). Andere Tempora zeichnet ihre analytische Form aus.

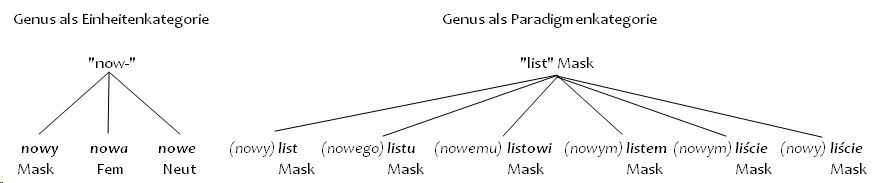

Bei den grammatischen Kategorien ist die Unterscheidung zwischen Paradigmen- und Einheitenkategorien relevant. Paradigmenkategorien sind bestimmte grammatische Eigenschaften, die allen Wortformen des Paradigmas, also dem vollständigen Wortparadigma zukommen. Einheitenkategorien hingegen sind Kategorien der Flexion, mit denen ein Paradigma intern ausdifferenziert wird.

Bei einem Nomen unterliegen alle Wortformen derselben Genuskategorie: das deutsche Nomen Fisch und das polnische list zum Beispiel sind immer maskulin. Das Genus eines Artikels ist jedoch veränderlich, es wird in der Nominalphrase vom Nomen regiert, d. h. es bekommt dessen Genus zugewiesen. Die Genuskategorien sind für Artikel, Determinative, Adjektive und einen Teil der Pronomina Flexionskategorien. Sie werden in diesem Fall auch Einheitenkategorien genannt, denn sie können innerhalb eines Paradigmas einzelne Einheiten, nämlich die Wortformen differenzieren. Das Genus des Nomens ist inhärent und demnach eine Paradigmenkategorie, das Genus des Artikels eine Einheitenkategorie.

Zu den Paradigmenkategorien gehören auch wortartspezifische Subklassen von Verben (Voll-, Hilfs-, Modal- und Kopulaverb) und von Artikeln (Definiter Artikel, Indefiniter Artikel, Demonstrativ-Artikel etc.).

Beispiele:

Am Beispiel des polnischen Adjektivs now- (dt. neu-) und des polnischen Nomens list (dt. Brief):

Grundsätzliche Fragen zum Thema: Was versteht man unter Kategorien und Kategorisierungen?

Flexionsparadigmen

Alle Wortformen, die zu einem Lexem gehören, bilden sein Flexionsparadigma. Flexionsparadigmen verbaler Lexeme werden durch analytische (periphrastische) Bildungen ergänzt (z. B. im Deutschen habe gerufen, werde rufen und werde gerufen, im Polnischen zostanie opublikowany, jest sprzątana, będę jadła/jeść ). Da diese aber aus mehreren Wortformen bestehen, sind sie syntaktische und keine morphologischen Konstruktionen und als solche nicht Gegenstand dieser Thematischen Einheit.

Wortformen lassen sich meist durch mehrere Flexionskategorien beschreiben, die zu verschiedenen Kategorisierungen gehören. Lexeme flektieren je nach Wortart dabei in Bezug auf unterschiedliche Gruppen von Kategorisierungen. In der folgenden Tabelle werden den einzelnen flektierbaren Wortarten Kategorisierungen zugeordnet, die traditionell für das Deutsche als relevant angesehen werden:

| Wortart | Für die Flexion relevante Kategorisierungen | mit analytischer Bildung |

| Nomen | Genus*, Numerus, Kasus | |

| Pronomen | Genus, Numerus, Kasus | |

| Artikel | Genus, Numerus, Kasus | |

| Adjektiv | Komparationsstufe, Genus, Numerus, Kasus | |

| Verb | Person, Verbnumerus, Tempus, Verbmodus | Genus verbi |

| Nominalflexion | Verbflexion | analytische Bildung | * Die Kategorien der Kategorisierung Genus sind beim Nomen keine Flexionskategorien, sondern inhärent (Paradigmenkategorien). |

Für das Polnische gilt Folgendes:

| Wortart | Für die Flexion relevante Kategorisierungen | mit analytischer Bildung |

| Nomen | Genus*, Numerus, Kasus | |

| Pronomen | Genus, Numerus, Kasus | |

| Artikel | Genus, Numerus, Kasus | |

| Adjektiv | Komparationsstufe, Genus, Numerus, Kasus | |

| Verb | Person, Verbnumerus, Tempus, Verbmodus, Aspekt | Genus verbi |

| Nominalflexion | Verbflexion | analytische Bildung | * Die Kategorien der Kategorisierung Genus sind beim Nomen keine Flexionskategorien, sondern inhärent (Paradigmenkategorien). |

In der nächsten Tabelle werden den einzelnen Kategorisierungen Flexionskategorien zugeordnet, die traditionell für das Deutsche postuliert werden:

| Kategorisierung | Flexionskategorien | Kategorien mit analytischer Bildung |

| Numerus | Singular, Plural | |

| Kasus | Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv | |

| Genus | Maskulinum, Neutrum, Femininum | |

| Komparationsstufe | Positiv, Komparativ, Superlativ | |

| Person | 1., 2., 3. | |

| Verbnumerus | Singular, Plural | |

| Tempus | Präsens, Präteritum | Präsensperfekt, Präteritumperfekt, Futur, Futurperfekt |

| Verbmodus | Indikativ, Imperativ, Konjunktiv | |

| Genus verbi | Aktiv, Passiv |

| Deklination | Komparation | Konjugation | analytische Bildung |

Für das Polnische:

| Kategorisierung | Flexionskategorien | Kategorien mit analytischer Bildung |

| Numerus | Singular, Plural | |

| Kasus | Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv, Instrumental, Vokativ | Lokativ |

| Genus | Im Singular: Maskulinum

(Personalmaskulinum, Maskulinum anim. impers., Maskulinum inanim.), Neutrum,

Femininum; im Plural: Personalmaskulinum, Nichtpersonalmaskulinum | |

| Komparationsstufe | Positiv, Komparativ, Superlativ | |

| Person | 1., 2., 3. | |

| Verbnumerus | Singular, Plural | |

| Tempus | Präsens, Präteritum, Futur (von perfektiven Verben) | Futur von nichtperfektiven Verben (archaisch: Plusquamperfekt) |

| Verbmodus | Indikativ, Imperativ, Konjunktiv | |

| Aspekt | perfektiv, imperfektiv | |

| Genus verbi | Aktiv, Passiv |

| Deklination | Komparation | Konjugation | analytische Bildung |

Deklination, Komparation und Konjugation sind Formen der Flexion, die für bestimmte Wortarten relevant sind und jeweils bestimmte Kategorisierungen umfassen. Die Flexion der Nomina sowie der nominal bzw. adnominal gebrauchten Wortarten Pronomen, Artikel und Adjektiv nach Kasus und Numerus wird Deklination genannt. Unter Komparation versteht man die Steigerung des Adjektivs. Die Flexion der Verben wird Konjugation genannt.

Eine Wortform ist in Bezug auf ihre wortformspezifische grammatische Funktion oft nicht eindeutig, das heißt, dass sie unterschiedliche Kategorien verschiedener Kategorisierungen repräsentieren kann. Diese Erscheinung wird Synkretismus genannt. In solchen Fällen wird die Wortform durch ihre Verwendung in Ausdruckseinheiten wie Phrasen oder Sätzen in der Regel disambiguiert, das heißt, eine konkret vorkommende Wortform wird durch den Kontext auf bestimmte Kategorien festgelegt:

Stockfische

Genus (inhärent):

Maskulinum; Numerus: Plural; Kasus: Nominativ, Akkusativ oder

Genitiv?

Diese Stockfische prägen das Bild der

Lofoten. [Vorarlberger Nachrichten, 24.10.1998]

Genus

(inhärent): Maskulinum; Numerus: Plural; Kasus:

Nominativ.

listy Genus (inhärent): Maskulinum;

Numerus: Plural; Kasus: Nominativ,

Akkusativ oder Vokativ (selten)?

Od

dawna nie odpowiadał na nasze listy. Genus (inhärent):

Maskulinum; Numerus: Plural; Kasus: Akkusativ.

| Nach dem Wenden der Stockfische wird

der Behälter mit Plastikfolie abgedeckt und für 12 Stunden im Kühlschrank

aufbewahrt. [www.soleeluna.net/kochrezepte/rezepte_ kochen_italien/rezepte_italien_10080002.php, 13.10.2004] | → Kasus: Genitiv |

| Viele Schläge machen die Stockfische

weich. [www.operone.de/spruch/spr/sprv02.htm , 13.10.2004] | → Kasus: Akkusativ |

| Jej listy nigdy nie dotarły do adresata. | → Kasus: Nominativ |

| Wrzucił listy do skrzynki. | → Kasus: Akkusativ |

Die deutschen Flexionsmarker dienen v.a. zur Differenzierung von Wortformen innerhalb eines Paradigmas, eine einheitliche kategorienbezogene Funktion einzelner Marker ist in der Regel nicht gegeben. Manche Marker dienen allerdings der Markierung von weniger Kategorien, d. h. sie sind spezifischer als andere (vgl. Synkretismen), z. B. -em (Nominalflexion: Dat., Sg., Mask./Neut.) vs. -en (Nominalflexion: alle Kasus, Numeri und Genera außer Nom. Sg.; Verbflexion).

In der Deklination der polnischen Nomina dienen manche Marker zur Kennzeichnung nur einer Funktion, z. B. -om (Dat., Pl. aller Genusklassen), -ami (Instrumental. Pl. aller Genusklassen), -ach/-ech (Lokativ, Pl. aller Genusklassen).

Sprachübergreifend existieren oft asymmetrisch ausdifferenzierte Flexionsparadigmen bei den Kategorien einer Kategorisierung. Bei Kategorisierungen, z. B. Numerus (Singular, Plural) oder Tempus (Präsens, Präteritum), werden in einer Kategorie dann mehr Formdifferenzierungen vorgenommen als in der jeweils anderen. Im Plural wird z. B. bei Artikeln und Adjektiven keine Genusunterscheidung vorgenommen:

| der Hund | ↘ | ein großer Hund | ↘ | |||

| die Katze | → | die Hunde/Katzen/Pferde | eine große Katze | → | große Hunde/Katzen/Pferde | |

| das Pferd | ↗ | ein großes Pferd | ↗ |

In den markierten Kategorien des Verbs - Plural, Präteritum und Konjunktiv - fallen die Flexionsendungen der 1. und 3. Person zusammen, z. B.:

| Singular | Plural | Präsens | Präteritum | Indikativ | Konjunktiv | |||||||

| (Nicht-Adressat) | 1.Ps. 3.Ps. | lache lacht | ↘ ↗ | lachen | lache lacht | ↘ ↗ | lachte | lache lacht | ↘ ↗ | lache | ||

| (Adressat) | 2.Ps. | lachst | → | lacht | lachst | → | lachtest | lachst | → | lachest |

Die weniger ausdifferenzierten Kategorien, in den obigen Beispielen Plural und Präteritum, stellen die markierten Kategorien dar. Im Gegensatz zu den unmarkierten sind die markierten Kategorien wortartabhängig außerdem ikonisch durch einen zusätzlichen Flexionsmarker gekennzeichnet, z. B. die Pluralmarker am Nomen oder der Präteritalmarker bei schwachen Verben.

Bestimmte Kategorisierungen können auch noch differenzierter betrachtet werden. Klassifikationen in der neueren Literatur (vgl. Wiese 1996, Zifonun 2001, Hoberg 2004) berufen sich dabei u.a. auf den Aufbau der Flexionsparadigmen (vgl. Synkretismus). Sie nehmen über die traditionellen Sichtweise hinausgehende Differenzierungen und Hierarchisierungen vor, indem sie traditionelle Kategorien zu sog. Oberkategorien zusammenfassen, deren Formdifferenzierungen auch häufig die Markiertkeitsverhältnisse der Klassifikationen wiedergeben:

Genus: Femininum vs. Nicht-Femininum

(Neutrum/Maskulinum)

Kasus: Obliquus (Dativ/Genitiv) vs.

Nicht-Obliquus (Nominativ/Akkusativ); Objektivus (Akkusativ/Dativ) vs.

Nicht-Objektivus (Nominativ/Genitiv).

Person: Adressat (2.Ps.) vs.

Nicht-Adressat (1./3.Ps.); Kommunikant (1.Ps./2.Ps.) vs. Nicht-Kommunikant

(3.Ps.)

Komparationsstufe: Positiv vs. Nicht-Positiv

(Komparativ/Superlativ)

Während die traditionellen Grammatiken zwischen (lat.) casus rectus (Nominativ) und casus obliquus (die Kasus ohne den Nominativ: Akkusativ, Dativ, Genitiv) unterscheiden, fassen die oben erwähnten Darstellungen für das Deutsche nur die obliquen Kasus Dativ und Genitiv zu einem 'Oberkasus' Obliquus zusammen. Der Akkusativ wird gemeinsam mit dem Nominativ als Nicht-Obliquus bezeichnet. In Verbindung mit der Unterscheidung zwischen Objektivus/Nicht-Objektivus (vgl. die sog. 'Objektkasus' Akkusativ/Dativ) lassen sich die vier deutschen Kasus auf zwei Merkmale (oblique/objektiv) reduzieren, was sich als hilfreich bei der Erfassung der systematischen Kasus-Synkretismen erweist.

Neben den traditionell für das Deutsche postulierten Flexionskategorien gibt es noch weitere Merkmale, die sich im Deutschen in der Flexion manifestieren, d. h. je nach Wortart Einfluss auf die Flexion entsprechender Wortformen hat. Dazu zählen z. B. Sexus (natürliches Geschlecht), Belebtheit und Personalität. Neben der flexionsmorphologischen Kennzeichnung dieser Merkmale gibt es noch andere Möglichkeiten der Markierung, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann (z. B. lexikalisch oder mittels Wortbildung).

Im Polnischen teilen die semantischen Merkmale (Belebtheit, Unbelebtheit und Personalität) die maskulinen Nomina in drei Subgenera und beeinflussen ihre Deklination. Es besteht eine Korrelation zwischen den Deklinationsklassen der maskulinen Nomina und der Art des Synkretismus.

Sexus ist ein außersprachliches Merkmal, das Bezug auf das biologische Geschlecht von Lebewesen nimmt und nicht mit dem Genus ("grammatikalisches Geschlecht") zu verwechseln ist. Es wird aber in einigen Fällen flexionsmorphologisch mit Hilfe der Genusmarkierung ausgedrückt:

- bei Adjektiven/Partizipien in nominaler Verwendung, z. B.: Angestellte/Angestellter

- bei anaphorischen Personal- oder Possessivpronomina mit Bezugsausdrücken, deren Genus vom Sexus abweichen, z. B.: das Mädchen es/sie, sein/ihre

- Demonstrativ- und W-Pronomina als Relativ-Elemente: "Die meisten Ärzte haben nicht das Wissen, das Hebammen haben. Ich hatte von klein auf einen richtigen Horror vor der Geburt und wollte jemanden, die mich leitet." [Frankfurter Rundschau, 24.07.1999]

Im Polnischen wird Sexus in einigen Fällen flexionsmorphologisch markiert, z. B.:

- bei nominalisierten Adjektiven: chora / chory

- bei Nachnamen auf -ska/-ski, -cka/-cki: Zalewska/Zalewski, Nowicka/Nowicki

- bei anaphorischen Personal- oder Possessivpronomina mit auf Frauen verwendeten maskulinen Titeln, Personen- oder Berufsbezeichnungen (profesor - ona, jej) sowie Nomina mit genus commune als Bezugsausdrücken (fajtłapa – ona/on, jej/jego), deren Genus vom Sexus abweicht.

- bei Relativ-Elementen: profesor, która; fajtłapa, która/który

- bei Possessiv-Artikel: nasza profesor, nasza / nasz fajtłapa

- bei attributiven Adjektiven: znana profesor, znana / znanyfajtłapa

- bei bestimmten Verbformen, z. B.: profesor przyszła, fajtłapa przyszła / przyszedł

Belebtheit spielt eine besondere Rolle bei der Flexion der Nomina. Nomina der n-Kasusflexion (Nebenklasse -(e)n/-(e)n) sind hauptsächlich belebte Maskulina, z. B. Mensch/Menschen, Bär/Bären, Student/Studenten.

Im Polnischen weisen belebte Maskulina im Singular den Synkretismus im Genitiv und Akkusativ auf.

Personalität ist z. B. ein Kriterium bei der Wahl der W-Pronomina wer (Person) oder was (Nicht-Personales). Betrachtet man die Formen wer/wen und was als nach Personalität differenzierte Flexionsformen ein und desselben W-Pronomens, so kann man in diesem Fall von Personalität als Flexionskategorie sprechen. In ihrem Flexionsparadigma wird aber nur im Nominativ/Akkusativ nach Personalität unterschieden. Aber auch die Unterscheidung zweier disktinkter Pronomina wer und was mit teilweise formgleichen Flexionsformen (Dat./Gen.) ist denkbar. In diesem Fall wäre das Merkmal keine Flexionskategorie im eigentlichen Sinne. Personalität als inhärentes Merkmal liegt bei den Indefinit-Pronomina jemand, niemand (Person) und etwas, nichts (Nicht-Personales) vor.

Auch im Polnischen muss bei der Wahl der Pronomina kto (Person) oder co (Nicht-Person) die Personalität berücksichtigt werden, die für Indefinit-Pronomina ktoś, nikt (Person) und coś, nic (Nicht-Personales) als ihr inhärentes Merkmal fungiert.

Sexus (natürliches Geschlecht), Belebtheit und Personalität können auch als Merkmale des "konkreten" Genus, das auf Außersprachliches Bezug nimmt, bezeichnet werden, während sich das "abstrakte" Genus ("grammatikalisches Geschlecht") auf die Sortierung nach den Genuskategorien Maskulinum, Neutrum und Femininum bezieht.

Das Merkmal der Definitheit kennzeichnet einen Gegenstand als bestimmt, d. h. eindeutig identifizierbar. Definitheit stellt ein Kriterium bei der semantischen Subklassifizierung von Artikeln und Pronomina dar. Diese können die Bestimmtheit/Unbestimmtheit der mit ihnen korrespondierenden Nomina ausdrücken. Indefinit sind die Quantifikativa, W-Artikel /Pronomina sowie der indefinite Artikel und die Indefinit-Pronomina. Die anderen Artikel und Pronomina (z. B. Demonstrativa, Possessiva, Personalpronomina usw.) sind definit.

Für die Wortgruppenflexion ist relevant, dass Eigennamen grundsätzlich definit sind, d. h. sie bedürfen keiner näheren Bestimmung durch Artikel und bilden eine eigene Flexionsklasse.

Aspekt, als eine Kategorisierung der Verbflexion, mit der Ereignisse perspektiviert werden (Außen-/Binnenperspektive), ist im Deutschen im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen kaum grammatikalisiert und wird gegebenenfalls lexikalisch (z. B. durch Temporaladverbialia, Partikeln wie gerade) oder durch die Verlaufsform (z. B. er war am Kochen) ausgedrückt. Es bestehen auch Verbindungen zwischen Aspekt und der Wahl der Tempora. Von Aspekt oft nicht genau zu trennen ist die verbale Kategorisierung Aktionsart, die Bezug auf den Zeitverlauf von Ereignissen nimmt und im Deutschen ebenfalls nicht flexionsmorphologisch, sondern v.a. mit Hilfe der Wortbildung realisiert wird (z. B. rennen/losrennen, schlafen/einschlafen).

Der grammatische Status der Kategorisierung Aspekt ist im Polnischen nicht eindeutig. Es lassen sich zwei Positionen ermitteln: die erste schreibt dem Aspekt die klassifizierende Funktion zu, die zweite definiert Aspekt als eine Kategorisierung der Verbflexion.

Die Unterscheidung von Possessor/Possessum spielt bei der Flexion der Possessiv-Pronomina und Possessiv-Artikel eine Rolle. Die Flexionsmorphologie im engeren Sinne betrifft nur die Markierung des Possessums, die Possessor-Markierung wird am Stamm vorgenommen. Diese Zugehörigkeitsrelation betrifft Sprecher/Sprechergruppen (mein- / uns(e)r-), Adressat/Adressatengruppen (dein-, Ihr- / eu(e)r-, Ihr-) oder ein im vorausgehenden Kontext verbalisiertes anderes Referenzobjekt (sein-, ihr-). Die Formen sein-, ihr- dienen zur Unterscheidung des Possessor-Genus, die bei Sprecher/Adressaten bzw. -gruppen nicht vorgenommen wird. Die Flexionsendungen übernehmen die Possessum-Markierung. Bsp.:

Gerhard und Doris haben beide einen Wagen. Sie nimmt aber immer seinen.

Die Formen mein- / uns(e)r- sind nach Numerus stammdifferenzierte Vertreter eines einzigen Sprecher(gruppen)-Pronomens oder -Artikels. Analog dazu verhält es sich mit dem Adressaten(gruppen)-Pronomen bzw. -Artikel. Das Pronomen bzw. der Artikel, die in der traditionellen Einteilung der Pronomina als Formen der 3. Person bezeichnet werden (sein-, ihr-), sind nicht nur nach Numerus stammdifferenziert, sondern im Singular auch nach Genus. Die Differenzierung betrifft aber nur die für die Possessor-Markierung zuständigen Stämme. Die Flexionskategorien der Possessiva, die durch die Flexionsendungen ausgedrückt werden, sind Possessum-Kategorien (vgl. Zifonun 2005: 78ff.)

Funktionen von Wortformen

Flexionskategorien der Wortformen und somit deren Gestalt werden einerseits durch den Bezug der Wortformen auf die (semantischen) Charakteristika des Bezeichneten (z. B. durch die Numeruskategorie der Nomina, die Wahl der Tempuskategorie der Verben oder die Komparationskategorie der Adjektive), andererseits durch syntagmatische Relationen (z. B. die Korrespondenzbeziehungen innerhalb einer Nominalphrase oder zwischen dem Subjekt und dem finiten Verb) bestimmt. In einem Satz konkret vorkommende Wortformen enthalten also grammatische Informationen, die mit flexionsmorphologischen Mitteln ausgedrückt werden.

Die semantischen Informationen sind dabei sehr allgemeiner Natur wie z. B. Pluralität bei Nomina (→ Numerus), Gradunterschiede bei Adjektiven (→ Komparation) oder Belebtheit, Personalität und Sexus bei Pronomina (→ Genus). Bei Verben sind die Vorgabe bestimmter Zeitverhältnisse (→ Tempus) und die Einordnung von propositionalem Wissen im Hinblick auf verschiedene Aspekte von Modalität (→ Verbmodus) zu nennen. Für bestimmte Wortarten sind manche Kategorisierungen im Deutschen weitgehend desemantisiert, z. B. Kasus oder Genus bei Nomina.

Syntaktische Informationen werden benötigt um Bezüge zwischen Wortformen herzustellen und sind durch Kategorisierungen ausgedrückt. Mit Hilfe dieser Informationen kann die syntaktische Funktion eines Ausdrucks bestimmt werden. Wenn die Einheitenkategorie (Flexionskategorie) einer Wortform, d. h. ihre spezifische Form, durch eine Paradigmenkategorie einer anderen Wortform festgelegt wird, spricht man von Rektion. Dies ist z. B. bei Kasuskategorien der Fall und trifft auch auf Genuskategorien der Artikel und Adjektive sowie auf Personenkategorien der Verben zu. Stimmen die Flexionskategorien von verschiedenen Wortformen überein, ohne dass sie von einer Paradigmenkategorie regiert wird, so ist von Kongruenz die Rede. Dies kann z. B. Numerus- und Kasuskongruenz zwischen Nomen, Artikel und attributivem Adjektiv innerhalb einer Nominalphrase oder anaphorisch bei Pronominalisierungen auch satzgrenzenübergreifend der Fall sein, z. B.:

Kongruenz innerhalb der Nominalphrase:

mein_ französischer Kollege, meine französische Kollegin

mój_ polski przyjaciel, moja polska przyjaciółka

Kongruenz zwischen Nominalphrase und anaphorischem Personalpronomen:

Der langjährige Mitarbeiter

der Hormann GmbH ist am Montag verstorben. Seine Kollegen haben

gestern vor der Arbeit in einer Schweigeminute seiner gedacht.

Was man

China zurzeit von westlicher Seite abverlangt,

ist immer noch mehr, als es leisten kann.

Nasza młodsza wnuczka wyjechała na stałe do Australii. Często ją wspominamy.

Beispiele für Korrespondenzbeziehungen (Rektion und

Kongruenz) im Deutschen

Das Regens ist jeweils rot,

kongruierende Elemente sind blau, die Flexionsmarker der

regierten/kongruierenden Elemente sind fett markiert. Aus Gründen der

Übersichtlichkeit werden bei den einzelnen Beispielen entweder nur Rektions-

oder nur Kongruenzbeziehungen farblich markiert.

Valenz

Verben regieren durch ihre Valenz Anzahl und Art ihrer jeweiligen Komplemente, darunter auch Kasuskomplemente:

Peter (Ksub) schuldet seinem Freund (Kdat) einen Gefallen (Kakk).

Prezydent miasta (Ksub) obiecał mieszkańcom (Kakk) wszelką pomoc (Kakk).

Wortgruppenflexion

Innerhalb der Nominalphrase regiert der nominale Kopf das Genus von Artikeln und attributiven Adjektiven (siehe Wortgruppenflexion):

den kleinen Prinzen; kleiner Prinz

tego małego księcia; mały książę

Innerhalb der Präpositionalphrase regiert die Präposition den Kasus der Nominalphrase:

für einen kleinen Prinzen, mit den Kindern, dank seines Mutes

dla małego chłopca, z (tymi) sąsiadami, dzięki jego odwadze

Zwischen Nomen, Artikel und attributivem Adjektiv herrscht in einer Nominalphrase Kasus- und Numeruskongruenz:

dem kleinen Prinzen. (Dativ Singular)

temu małemu chłopcu

Flexion der Adjektive

Innerhalb der Nominalphrase regiert ein Artikel ein nachfolgendes attributives Adjektiv hinsichtlich des schwachen oder starken Flexionsmusters (siehe Flexion der Adjektive):

der kleine Prinz; ein kleiner Prinz

Flexion der Pronomina

Bei anaphorischem (oder kataphorischem) Bezug regiert der nominale Kopf der Bezugsphrase das Genus des entsprechenden anaphorischen Personalpronomens und kongruiert im Numerus mit ihm. In Subjektfunktion regiert das anaphorische Personalpronomen außerdem die Kategorie 3. Person beim finiten Verb im Satz, hinsichtlich des Verbnumerus besteht Kongruenz:

Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. Er war schon so viel gereist!

Er war schon so viel gereist!

Numerus- und Kasuskongruenz zwischen Pronomen und Bezugsausdruck herrscht auch in folgenden Beispielen, der Kasus wird durch die Valenz des Verbs bestimmt:

Sie ist eine bekannte Schauspielerin. (Nominativ Singular)

Einem Kerl wie dir kann man nichts vormachen. (Dativ Singular)

Da steht sie nun, die erste Bundeskanzlerin, die Frau aus dem Osten [...] [Berliner Zeitung, 14.01.2006]

Relativ-Elemente, die z. B. durch Demonstrativ- oder W-Pronomina angeschlossen werden, kongruieren im Numerus mit dem Kopf der Nominal- oder Pronominalphrase, an die der Relativsatz angeschlossen ist. Ihr Genus wird vom Kopf der Nominal- oder Pronominalphrase regiert. Der Kasus wird hingegen relativsatzintern durch Rektion (Valenz) bestimmt:

Hunde, die bellen, beißen nicht.

Psy, które szczekają, nie gryzą.

Verbflexion

Innerhalb des Verbalkomplexes regieren Hilfs- und Modalverben eine infinite Verbform (Partizip II, Infinitiv):

Hans hat gearbeitet. / Er muss sie um Entschuldigung bitten.

Jurek będzie pracować/pracował. Pasażerowie muszą opuścić samolot.

Zwischen Subjekt und dem finiten Verb im Satz herrscht Numeruskongruenz:

Hunde, die bellen, beißen nicht. (Plural)

Psy, które szczekają, nie gryzą.