Die Bedeutung der Tempora

Die einzelnen Kategorien der Kategorisierung Tempus werden zwar morphologisch am Verb bzw. am Verbalkomplex kenntlich gemacht, das jeweilige Tempus bezieht sich jedoch auf den ganzen sprachlichen Ausdruck. Mit dem Wechsel des Tempus bei sonst gleicher Ausdrucksseite eines Satzes verändert sich die Bedeutung des Satzes. Die Tempora tragen in der sprachlichen Kommunikation also nicht unerheblich zur Konstituierung der Äußerungsbedeutung bei.

Mit der Verwendung von Tempora können Sprecher Sachverhalte auf einer imaginären Zeitschiene anordnen, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft reicht. Alle Sätze des Deutschen, die eine finite Verbform enthalten, müssen in einem der sechs Tempora realisiert werden. Tempuslose Sätze gibt es im Deutschen nicht. Allerdings werden kommunikative Minimaleinheiten mit infiniten Verbformen wie z. B. weiterfahren, nicht anhalten! (bei einem Verkehrsunfall) oder solche ohne eine Verbform wie z. B. Börsencrash in Frankfurt! (als Schlagzeile in der Tagespresse) nicht zeit- aber tempuslos gebraucht.

Neben den Tempora gibt es im Deutschen weitere Möglichkeiten, Zeitbezüge herzustellen. Besonders die Satzadverbialia sind in der Lage, Sachverhalte zeitlich einzuordnen. Diese Möglichkeit zeigt sich besonders in Verbindung mit dem "neutralsten" Tempus, dem Präsens. Trotz der Präsensformen wird auf Grund der Adverbialia z. B. in Satz (1) auf die Vergangenheit und in Satz (2) auf die Zukunft Bezug genommen:

(2) Verschießen Sie Ihr gutes berufliches Pulver nicht zu früh, denn erst ab morgen kommen die Karrieresterne so richtig in Fahrt. (Rhein-Zeitung, 08.06.2009)

Neben den Adverbialia können beispielsweise auch Namen von historischen Persönlichkeiten (3) oder historische Ereignisse (4) trotz des Präsens einen eindeutigen Vergangenheitsbezug herstellen:

(die tageszeitung, 03.06.2005)

(4) Der Dreißigjährige Krieg vernichtet ganze Ortschaften. (Rhein-Zeitung, 10.01.2007)

Andererseits können Adverbialia im Konflikt mit Tempora stehen, was zu unsinnigen Sätzen führt (5):

Dynamische Zeitinterpretation

Die Bedeutung der Tempora, bzw. die Auswirkung der Tempora auf die Bedeutung der Sätze wird deutlich durch das Zusammenspiel verschiedener Zeitintervalle, die bei der Bedeutungszuweisung vom Sprecher bzw. dem Hörer berücksichtigt werden müssen. Wir unterscheiden dabei im Zusammenhang einer kommunikativen Äußerung die Sprechzeit, die Ereigniszeit, die Betrachtzeit und die Orientierungszeit. Die Betrachtung der Korrelation zwischen diesen Zeitintervallen erlaubt eine dynamische Analyse der Tempora, die zum Teil auf logischen Überlegungen aufbaut. Diese logisch dynamischen Interpretationen der Tempora gehen in wesentlichen Teilen auf den Physiker und Philosophen Hans Reichenbach zurück.

Weitere Aspekte, die bei der dynamischen Tempusinterpretation der zusammengesetzten Zeiten berücksichtigt werden müssen, sind das Obertempus, der tempuslose Satzrest und der Infinitiv Perfekt.

Zunächst aber sollen die Zeitintervalle näher betrachtet werden.

Zeitintervalle (Sprech-, Ereignis-, Betracht-, Orientierungszeit)

Sprechzeit

Die Sprechzeit ist der Zeitabschnitt oder Zeitpunkt, in bzw. zu welchem die sprachliche Äußerung gemacht wird, sie ist die tatsächliche Zeit des Sprechens oder des Niederschreibens. Die Sprechzeit ist für die Rezipienten in der Regel über den sprachlichen Kotext und den außersprachlichen Kontext erkennbar.

Ereigniszeit

Die Ereigniszeit ist die Zeit, in welcher der beschriebene Sachverhalt, das dargestellte Ereignis, tatsächlich stattfand, stattfindet oder stattfinden wird.

Die Ereigniszeit kann zwar durch Temporaladverbialia spezifiziert werden:

Dennoch ist trotz spezifizierender Temporaladverbialia wie in (7) die Ereigniszeit nicht genau feststellbar:

Das Adverb gestern grenzt zwar die Ereigniszeit in der Vergangenheit auf den Tag vor der Sprechzeit ein, bleibt aber immer noch vage, da der genaue Zeitpunkt des Sprechens im Tagesablauf nicht festgelegt wird.

Da die Ereigniszeit durch sprachliche Mittel nie völlig präzise beschrieben werden kann, bei negierten Sätzen sogar keine Ereigniszeit vorhanden ist,

bedienen wir uns bei der Bedeutungszuordnung von Tempora eines weiteren Zeitintervalls, der Betrachtzeit.

Betrachtzeit

Die Betrachtzeit ist der Zeitabschnitt, den die Tempusform des Verbs und eventuell vorhandene Temporaladverbialia für die Interpretation eines Satzes vorgeben. Generell überlappen sich Ereigniszeit und Betrachtzeit, sind aber genaugenommen niemals identisch, auch wenn die Ereigniszeit durch Temporaladverbialia eingegrenzt werden kann. Besonders dann, wenn in sprachlichen Äußerungen keine Temporaladverbialia, sondern nur Tempusformen zur Zeiteinordnung verwendet werden, kann eine Ereigniszeit nur relativ durch die Betrachtzeit festgelegt werden. In Satz

wird nicht festgelegt, wann das beschriebene Ereignis genau stattfand, nur dass es in einer Betrachtzeit stattfand, die eindeutig vor der Sprechzeit lag. Die Betrachtzeit ist der Zeitraum, auf den der Blick des Sprechers gerichtet ist.

Orientierungszeit

Die Orientierungszeit ist eine Hilfskonstruktion der dynamischen Zeitinterpretation, sie

ist keine Zeit, die linear abläuft wie die Sprechzeit oder die Ereigniszeit. Sie ist der

Ausgangspunkt der Zeitanalyse.

Im einfachsten Fall ist die Sprechzeit die

Orientierungszeit, von der ausgehend wir den ausgedrückten Sachverhalt auf der linearen Zeitschiene

verorten. Bei zeitlich komplexeren Handlungsabläufen dient die Orientierungszeit auch der

Neuperspektivierung, um den komplexen linearen Handlungsabläufen oder zusammengesetzten Tempora

Bedeutung zuzumessen.

Korrelationen zwischen den Zeitintervallen

Die Tempora geben grundsätzlich an, wie die Relation zwischen der Sprechzeit bzw. der Orientierungszeit und der Betrachtzeit zu sehen ist.

Zunächst fällt im ersten Satz eine erste Orientierungszeit mit der Sprechzeit zusammen. Ausgangspunkt ist der Sprechzeitpunkt, der Blick ist gerichtet auf die Betrachtzeit, die durch das Temporaladverbiale um zehn Uhr näher bestimmt ist. Danach tritt ein Perspektivenwechsel ein. Die Betrachtzeit (um zehn Uhr) wird zur zweiten Orientierungszeit für die Analyse des zweiten Satzes. Damit ist nicht mehr die Sprechzeit Ausgangspunkt der Bedeutungszuweisung, sondern die Betrachtzeit wird zur neuen Orientierungszeit, von welcher aus der Blick auf eine neue Betrachtzeit fällt, die zwei Stunden vor zehn Uhr liegt.

Hier wird nun deutlich, dass Tempusformen dynamisch interpretiert werden müssen. Die eingeführten Betrachtzeiten werden als Orientierungszeiten an die Folgesätze weitergereicht, sodass komplexe Zeitabläufe interpretierbar sind.

Die Bedeutung der einfachen Tempora

Die Bedeutung der einfachen Tempora ergibt sich aus der Relation zwischen Sprechzeit und Betrachtzeit. Die Betrachtzeit des Präsens kann sowohl vor der Sprechzeit liegen (11), mit der Sprechzeit zusammenfallen (12) oder nach der Sprechzeit liegen (13).

(12) Gerade spricht der Bundespräsident im Fernsehen zur Lage der Nation.

(13) Nächstes Jahr kommt die große Steuerreform.

Beim Präteritum dagegen liegt die Betrachtzeit immer vor der Sprechzeit und beim Futur liegt die Betrachtzeit nach der Sprechzeit oder überlappt diese.

Die Bedeutung der zusammengesetzten Tempora

Die Berücksichtigung der Korrelationen zwischen den verschiedenen oben beschriebenen Zeitintervallen kommt besonders bei der Interpretation der zusammengesetzten Zeiten Präsensperfekt, Präteritumperfekt und Futurperfekt zur Geltung.

Rein morphologisch betrachtet, bestehen die zusammengesetzten Tempora Präsensperfekt, Präteritumperfekt und Futurperfekt aus einer finiten Form der Hilfsverben haben oder sein im Präsens oder im Präteritum und einem Partizip II, bzw. aus einer finiten Form des Hilfsverbs werden und dem Infinitiv Perfekt. Die Tempusform des Hilfsverbs bei den zusammengesetzten Zeiten nennt man jeweils Obertempus. Demnach ist das Obertempus von Präsensperfekt das Präsens, das Obertempus von Präteritumperfekt ist das Präteritum und das Obertempus von Futurperfekt ist das Futur.

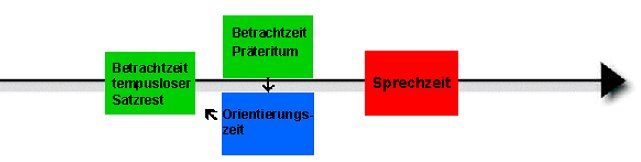

Bei der Interpretation der erwähnten zusammengesetzten Tempora gerät zunächst die Betrachtzeit des jeweiligen Obertempus in den Blick. Sie wird genauso in Relation zur Sprechzeit gesetzt wie bei den einfachen Tempusformen Präsens, Präteritum und Futur. Die Betrachtzeit des Obertempus wird dann zu einer Orientierungszeit, von welcher die nunmehr tempusneutralisierte zweite Betrachtzeit in den Blick genommen wird. Die tempusneutralisierte Betrachtzeit wird tempusloser Satzrest genannt. Sie entspricht der Proposition einer Äußerung. Die Relation zwischen Orientierungszeit und dem tempuslosen Satzrest kommt durch eine infinite Perfektkonstruktion aus dem Infinitiv des Hilfsverbs und dem Partizip II (z. B. gemacht haben) zum Ausdruck.

Bei dieser Konstruktion liegt grundsätzlich der tempuslose Satzrest als Betrachtzeit vor der Orientierungszeit:

Exemplarisch soll die Tempusinterpretation der zusammengesetzten Zeiten am Präteritumperfekt dargestellt werden:

Die Bedeutungszuschreibung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird relativ zur Sprechzeit die Betrachtzeit des Obertempus Präteritum in den Blick genommen. Die Betrachtzeit liegt beim Präteritum immer vor der Sprechzeit. Wie bei allen zusammengesetzten Zeiten wird die Betrachtzeit des Obertempus zur neuen Orientierungszeit, die wiederum Ausgangspunkt für eine zweite Betrachtzeit ist. Diese zweite Betrachtzeit des tempuslosen Satzrestes liegt bei allen zusammengesetzten Tempora vor der neuen Orientierungszeit.