Numerusflexion

Im Deutschen wie in anderen Sprachen stellt der Plural den markierten Numerus dar. Der Plural kann durch Pluralsuffixe in Verbindung mit bestimmten Stammformen mit/ohne Umlaut (") gekennzeichnet werden. Für den Singular stehen keine gesonderten Numerusaffixe zur Verfügung.

Es gibt auch Nomina, die semantisch auf einen Numerus festgelegt sind (Singulariatantum, Pluraliatantum), z. B. Stoffnamen, Eigennamen, die entsprechenden Singular- bzw. Pluralformen können in der Regel flexionsmorphologisch gebildet werden, werden aber nicht oder in einer anderen Bedeutung gebraucht.

Beispiele für Singulariatantum:

- Stoffnamen: Fleisch, Milch, Salz, Sand. Wenn Stoffnamen auch eine Pluralform haben, bezeichnet diese verschiedene Sorten, z. B. Hölzer, Öle, Salze.

- Eigennamen: Gisela, Horst; Schmidt, Meier; Frankreich, Amerika; Rhein.. Wenn Eigennamen auch eine Pluralform haben, findet ein mit einem Bedeutungswechsel verbundener Übergang vom Eigennamen zum Gattungsnamen statt, z. B. die Annas, die Müllers, die Amerikas.

- Kollektiva: Obst, Vieh; Abstrakta: Hitze, Treue;Weltall, Schlaf .

Beispiele für Pluraliatantum:

- Eigennamen: die Niederlande, die Alpen.

- Kollektiva: Trümmer, Eltern, Geschwister, Leute, Spesen.

-(e)n, -(e), "-(e), "-er, -s.

Manche Pluralformen sind aus phonologischen Gründen suffixlos. Sie besitzen dann gar keinen (Nomina ohne Pluralmarker) oder nur den Umlaut als Pluralmarker.

Genusunabhängige Pluralbildung (phonologische Kriterien)

Flexionsaffixe sind nicht akzentuierbar (betonbar). Flexionsaffixe, die eine Silbe bilden, können als einzige Vokale die nicht akzentuierbaren Laute [ə] (Schwa) oder [ɐ] (vokalisches r) enthalten. Pluralformen morphologisch einfacher Nomina setzen sich prototypisch aus einer Stammsilbe, die den Hauptakzent trägt, und einem nicht akzentuierten Pluralsuffix zusammen. Sie haben im Deutschen also die Abfolge betonte/unbetonte Silbe (vgl. Eisenberg (2006: 166)). Beispiele (betonte Silben sind rot, die Pluralsuffixe fett markiert):

der Wolf → die Wölfe; das Kind → die Kinder

Nomina mit mehrsilbigen Stammformen, deren letzte Silbe das nicht betonbare Schwa enthält, würden gegen dieses Prinzip verstoßen, wenn mit einem Pluralsuffix eine weitere unbetonte Schwa-Silbe an die Stammform treten würde. Solche Nomina erhalten folglich eine nichtsilbische (schwalose) Variante der entsprechenden Pluralmarker (-n, endungslos, nur Umlaut), die Abfolge betonte/unbetonte Silbe bleibt somit im Plural erhalten:

die Ampel → die Ampeln; der Mieter → die Mieter; die Mutter → die Mütter;

Es gibt im deutschen Kernwortschatz nur wenige morphologisch einfache Nomina mit zweisilbigen Stammformen, deren Flexionsformen untypisch zwei aufeinander folgende unbetonte Silben besitzen, z. B. Arbeit - Arbeiten (Pl.). Es treffen aber keine zwei Schwa-Silben aufeinander, da das nasale Suffix eine Silbe ohne Schwa bildet (mit silbischem n [n̩]), z. B. Arbeiten ['arbaitn̩].

Formen mit Abfolgen von bis zu drei unbetonten Silben (auch Schwa-Silben) sind bei der Komparation der Adjektive (z. B. schwächere, selteneres) hingegen der Normalfall. In der Verbflexion sind (maximal) zwei aufeinander folgende Schwa-Silben bei bestimmte Verben möglich (z. B. rudere, betete). Vgl. Eisenberg 1998: 136f.

Der s-Plural besitzt keine schwahaltige Variante und bildet niemals eine eigene Silbe. Das vokalische r im Suffix des "-er-Plurals ([ɐ], [ɐʁ]) wird immer realisiert und bildet eine Silbe:

die Bar → die Bars; der Reichtum → die Reichtümer

Nicht-Setzung von Schwa

Die Klammern um -(e) bei den Pluralmarkern kennzeichnen die Nicht-Setzung des Schwa-Lautes [ə] nach unbetonten Silben im Stamm:

| a) | [ə]: | Hose - *Hoseen → Hosen | |

| b) | [ə] +Konsonant: | Ampel - *Ampelen → Ampeln ; Segel - *Segele → Segel | |

| c) | [ɐ]: | Mutter - *Müttere → Mütter | |

| d) | unbetonter Kurzvokal + Liquid (l, r): | Nachbar - *Nachbaren →Nachbarn |

Umlaut/Umlautfähigkeit

Nicht alle Nomina mit den Pluralmarkern "-(e) oder "-er, die eine Kombination aus Umlaut + Suffix bilden, sind auch umlautfähig:

Kind - Kinder

Umlautfähigkeit führt aber nicht zwingend zu Umlaut im Plural:

Wolf - Wölfe; Hund - Hunde;

Es kann deshalb nicht von einem Marker (")-(e) ausgegangen werden, sondern von zwei verschiedenen: "-(e) mit Umlaut und -(e) ohne Umlaut. Für "-er gilt das nicht, da hier der Umlaut bei umlautfähigen Nomina grundsätzlich steht.

Nomina ohne Pluralmarker

Folgende nicht-umlautfähigen (bzw. im Rahmen der Wortbildung bereits umgelauteten) Maskulina/Neutra, deren Stammformen auf bestimmte unbetonte Wortbildungs- bzw. Pseudosuffixe enden, besitzen keine Pluralmarker, sofern sie keine n-Plurale bilden (z. B. die Bibeln):

| Wortbildungssuffix | Pseudosuffix | Beispiel (Nom. Sg./Pl.) |

| -el | -el | Deckel; Esel |

| -tel | Viertel | |

| -er, -er/-ler/-ner etc. | -er | Lyriker; Lehrer, Segler, Rentner; Eimer |

| -en | Segen | |

| -lein bzw. -el | Vögelein, Bündel | |

| -chen | Mädchen |

Die Stammformen, die nicht auf Nasal enden, können im Dativ Plural den Kasusmarker -n erhalten, was die resultierende Form auch kontextlos (z. B. in einer Nominalphrase ohne Begleiter) eindeutig als Pluralform kennzeichnet, z. B. Eseln, Lehrern (Dat.Pl.).

Bei Nomina ohne Pluralmarker kann von einer Bildung mit dem Pluralmarker (e) ausgegangen werden, bei der das -e aus phonotaktischen Gründen nicht realisiert wird, z. B. die Wagen (*Wagene). Bei Bildungen mit dem Pluralmarker "-(e) kann, wenn das -e aus phonotaktischen Gründen nicht realisiert wird, aber eine umlautfähige Stammform vorliegt, der Umlaut als alleiniger Pluralmarker stehen, z. B. die Mütter (*Müttere), aber: die Segel (*Segele).

Wortauslaut und Selektion der Pluralmarker (n-Plural)

Neben der Selektion nach Genus korreliert die Wahl der Pluralmarker teilweise mit phonologischen, den Wortauslaut betreffenden Merkmalen der Nomina, die weitgehend genusunabhängig sind. Sie geben zusätzliche, verlässliche Hinweise zur Pluralbildung, die aber grundsätzlich auch genusdeterminiert erklärt werden kann.

| c) | Nomina auf -[ə] bilden den Plural auf -n: | Jacken f., Riesen m., Augen, n. |

| Hier liegt nur eine bedingt genusunabhängige Selektion vor, da die Gruppe der Neutra auf -[ə] mit n-Plural sehr klein ist (z. B. Ende, das Junge). Neutra auf -[ə] sind überwiegend Abstrakta (z. B. das Erbe) und/oder Wortbildungen (z. B. Nominalisierungen: das Schöne), die keine Plurale bilden können. |

Nomina mit unbetontem Vollvokal im Wortauslaut (z. B. Opa) weisen ebenfalls eine phonologisch gesteuerte Pluralbildung auf, die im Folgenden unter dem Aspekt der Markiertheit betrachtet wird.

Phonologische Markiertheit (s-Plural)

Bestimmte Nomina tragen phonologische und teilweise lexikalische Merkmale, die sie für die Pluralbildung als markiert kennzeichnen. Sie erhalten den Pluralmarker -s. Dazu zählen:

d) fast alle Nomina auf unbetonten Vollvokal: Omas, Uhus, Autos

also auch Kurzwörter und Akronyme wie

Unis, LKWs

['ɛlka:ve:s] (aber auch endbetont: [ɛlka:'ve:s]).

Ausnahmen bilden einige Nomina mit en-Plural:

Villa - Villen, Konto - Konten, Firma - Firmen.

Viele dieser Nomina haben auch konkurrierende Pluralformen (Pizza - Pizzen/Pizzas). Gelegentlich sind auch fremdsprachliche Pluralsuffixe gebräuchlich (Saldo - Salden/Saldos/Saldi usw.). Die Wahl des en-Plurals kann hier als Integrationsprozess durch Markiertheitsabbau betrachtet werden.

e) Fremdwörter mit fremdsprachlicher (markierter) Aussprache oder betontem

Vollvokal im Auslaut.

Jobs [ʤɔps], Chansons [ʃã'sɔ̃s]

Bei eingedeutschter Aussprache werden unmarkierte Pluralmarker verwendet:

Balkon [bal'kɔŋ, bal'ko:n]- Balkone. Aber:

Balkon (frz. Aussprache) [bal'kɔ̃] -

Balkons

In der Regel ist nur der Auslaut für den phonologisch markierten

s-Plural relevant:

Computer [kɔm'pju:tɐ] - Computer

(Bei englischen Fremdwörtern auf -er wird der Auslaut deutsch

ausgesprochen).

f) Eigennamen (Mit

Bedeutungsverschiebungen im Plural)

Vornamen: die Pauls

(Gruppe von Personen mit diesem Vornamen), Nachnamen: die Bäckers

(Familie bzw. ihre Mitglieder, Träger des Nachnamens)

g) Onomatopoetika (die Wauwaus)

h) Metalinguistische Substantivierungen (die Warums, die Ichs, die Bs)

Die phonologische Markiertheit oben genannter Nomina resultiert auch aus dem Bestreben des Sprechers, die Lautstruktur der Nomina zu bewahren, um ihre lexikalische Sonderstellung hervorzuheben. Die Wahl des s-Plurals ist dazu besonders geeignet, da Laut- und Silbenstruktur der Nomina bewahrt werden (kein Umlaut, kein silbischer Pluralmarker).

Genusabhängige Pluralbildung

Deutsche Nomina, die phonologisch unmarkiert sind, weisen eine genusabhängige Pluralbildung auf:

Maskulina und Neutra bilden vorwiegend Plurale auf -(e)

- Markierte Varianten innerhalb der genusabhängigen Pluralbildung sind Maskulina und Neutra auf -(e)n und Feminina auf "-(e) im Plural.

- Maskulina und Neutra besitzen auch markierte Plurale auf "-er.

- Der Pluralmarker "-(e) kommt in allen drei Genera vor, bei Neutra allerdings sehr selten (nur:Flöße, Klöster, Wässer).

- Der s-Plural wird genusunabhängig gebildet und kommt in allen drei Genera vor.

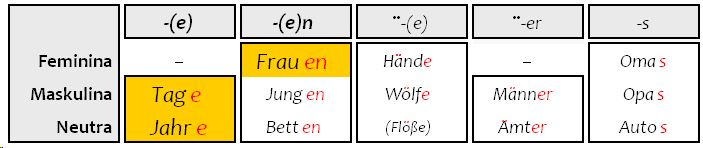

Übersicht der Pluralmarker bei den drei Genera mit Beispielen (unmarkierte Typen orange unterlegt, seltene Fälle in Klammern):

Bei Fremdwörtern treten verschiedene Arten der Pluralbildung auf, die unterschiedliche Stufen der Anpassung an des deutsche Deklinationssystem widerspiegeln (deutsche Pluralmarker - Misch-/Doppelformen - nur fremdsprachliche Pluralmarker):

Mit deutschen Pluralmarkern, z. B.:

Mikrophone, Qualitäten, Kardinäle, Hospitäler, Pizzas (vgl. aber auch Pizzen).

Eine besondere Gruppe bilden hier Fremdwörter mit en-Plural, bei denen unbetonte Wortausgänge im Plural wegfallen, z. B.:

Rythmus - Rythmen, Organismus - Organismen, Museum - Museen, Pizza - Pizzen.

Zusätzlich mit abweichendem Pluralbildungsstammform, z. B.:

Prinzip - Prinzipien.

Mit fremdsprachigen Pluralmarkern, z. B.:

Lexikon - Lexika, Index - Indizes, Schema - Schemata, Genus - Genera, Kasus -Kasus ['ka:zu:s].

Wie im Deutschen wird auch im Ungarischen der Plural markiert, Singularformen erhalten keine Endungen. Ein wichtiger Unterschied gegenüber dem Deutschen ist aber, dass es im Ungarischen grundsätzlich nur einen Pluralmarker gibt, der weder phonologisch bedingt noch genusabhängig ist.

Das Pluralzeichen des Ungarischen ist –k. –k kann zu allen Nomina treten, wenn die Pluralisierung keine semantische Beschränkung hat (z. B. Stoffnamen können i.d.R. nicht im Plural stehen).

Bei vokalisch auslautenden Nomina folgt das Pluralsuffix unmittelbar dem Stamm. Dabei bleibt die Stammform i.d.R. unverändert, z. B. cipő → cipők (der Schuh, die Schuhe). Als Ausnahme gelten Nominalstämme auf –a und –e. Bei diesen Substantiven verändert sich der Stamm, –a und –e werden vor dem Pluralsuffix (und auch vor anderen Suffixen) zu –á und –é z. B. teve → tevék (das Kamel, die Kamele) oder váza → vázák (die Vase, die Vasen).

Bei konsonantisch auslautenden Substantiven ist das Pluralsuffix –k durch einen Bindevokal angeschlossen. Der Bindevokal ist der Vokalharmonie entsprechend –e bei hellen Wörtern und i.d.R. –o bei dunklen Wörtern. Bei gemischten Wörtern ist der letzte Silbenvokal entscheidend. z. B.:

| helle Wörter: | szék (Sg.) → székek (Pl.) | der Stuhl → die Stühle |

| dunkle Wörter: | asszony (Sg.) → asszonyok (Pl.) | die Frau → die Frauen |

| gemischte Wörter: | telefon (Sg.) → telefonok (Pl.) | das Telefon → die Telefone |

Es gibt sowohl bei hellen als auch bei dunklen Wörtern einige Ausnahmen.

Im Gegensatz zum Deutschen kann das Substantiv im Ungarischen allein, d. h. ohne das Kopulaverb als Prädikat auftreten. Wenn das Subjekt im Plural steht, bekommt das prädikative Substantiv dem prädikativen Adjektiv ähnlich das Pluralsuffix (vgl. Forgács (2007: 129)), (vgl. Flexion der Adjektive).

z. B. A fiúk katonák. (Die Jungen sind Soldaten.)

In Bezug auf die Numerusflexion kann ein weiterer Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Ungarischen festgestellt werden. Wenn ein Besitzverhältnis ausgedrückt werden soll, besteht die Konstruktion im Deutschen aus dem Possessiv-Artikel und der Singular- bzw. Pluralform des Nomens. Im Ungarischen werden die Possessoren sowohl im Singular als auch im Plural am Substantiv in Form von Grundsuffixen realisiert. Man spricht in diesem Fall von possessiven Personalsuffixen. Das jeweilige Substantiv kann dar�ber hinaus durch den bestimmten Artikel und das entsprechende Personalpronomen begleitet werden. Im Falle von Mehrbesitz wird neben dem possessiven Personalsuffix auch das possessive Pluralsuffix –i realisiert. Dabei markiert das possessive Personalsuffix den Possessor, während das possessive Pluralsuffix die Mehrzahl des Possessums angibt. (s. auch Flexion der Artikel).

| 1. Pers. Sg., Besitztum im Sg.: | az én könyvem | mein Buch |

| 1. Pers. Sg., Besitztum im Pl.: | az én könyveim | meine Bücher |

| UNGARISCH | DEUTSCH | |

| EINB | ESITZ | |

| Sg. 1. Pers. | hajóm | mein Schiff |

| 2. Pers. | hajód | dein Schiff |

| 3. Pers. | hajója | sein/ihr Schiff |

| Pl. 1. Pers. | hajónk | unser Schiff |

| 2. Pers. | hajótok | euer Schiff |

| 3. Pers | hajójuk | ihr Schiff |

| MEHRB | ESITZ | |

| Sg. 1. Pers. | hajóim | meine Schiffe |

| 2. Pers. | hajóid | deine Schiffe |

| 3. Pers. | hajói | seine/ihre Schiffe |

| Pl. 1. Pers. | hajóink | unsere Schiffe |

| 2. Pers. | hajóitok | eure Schiffe |

| 3. Pers. | hajóik | ihre Schiffe |

(vgl. Forgács 2007: 133f)