Die Bedeutung der Tempora

Die einzelnen Kategorien der Kategorisierung Tempus (frz. temps grammatical) werden zwar

morphologisch am Verb bzw. am Verbalkomplex kenntlich gemacht, das jeweilige Tempus bezieht sich

jedoch auf den ganzen ausgedrückten Sachverhalt. D. h. mit dem Wechsel des Tempus bei sonst

gleicher Ausdrucksseite eines Satzes verändert sich die Bedeutung des Satzes. Die Tempora tragen in

der sprachlichen Kommunikation also nicht unerheblich zur Konstituierung der Satzbedeutung bei.

Mit der Verwendung von Tempora können Sprecher Sachverhalte auf einer imaginären

Zeitschiene anordnen, die von der Vergangenheit (frz. passé) über die Gegenwart (frz. présent) in

die Zukunft (frz. futur) reicht. Alle Sätze des Deutschen, die eine finite Verbform enthalten,

müssen in einem der sechs Tempora realisiert werden. Tempuslose Sätze gibt es im Deutschen nicht.

Allerdings werden kommunikative Minimaleinheiten mit

infiniten Verbformen wie z. B. weiterfahren, nicht anhalten! (bei einem

Verkehrsunfall) oder solche ohne eine Verbform wie z. B. Börsencrash in Frankfurt!

(als Schlagzeile in der Tagespresse) nicht zeit- aber tempuslos gebraucht.

Anmerkung: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Deutsche, wie das Englische, in der glücklichen Lage ist, für die grammatische Kategorisierung der Zeit gegenüber der physikalischen Zeitvorstellung einen eigenen Begriff zu besitzen, nämlich "Tempus" gegenüber "Zeit", englisch "tense" gegenüber "time", während es im Französischen für beide Zeitkonzepte nur den einen Begriff "temps" gibt. Da dies leicht zu Missverständnissen fährt, werden im Französischen zur Unterscheidung gern Adjektive hinzugesetzt, z. B. "temps grammatical" gegenüber "temps réel".

Neben den Tempora gibt es im Deutschen weitere Möglichkeiten, Zeitbezüge herzustellen. Besonders die Temporaladverbialia sind in der Lage, Sachverhalte zeitlich einzuordnen. Diese Möglichkeit zeigt sich besonders in Verbindung mit dem "neutralsten" Tempus, dem Präsens. Trotz der Präensformen wird auf Grund der Adverbialia z. B. in Satz (1) auf die Vergangenheit und in Satz (2) auf die Zukunft Bezug genommen:

(1) Am 10. April 1967, gegen zehn Uhr

abends, verspürt Fellini "einen bestialischen Schmerz in Rücken und Brust". Bevor er

das Bewusstsein verliert, denkt er noch daran, einen Warnzettel für seine

Frau zu schreiben: "Giulietta, komm nicht allein herein!" [Die Zeit,

03.11.1995]

(2) Verschießen Sie Ihr gutes berufliches Pulver nicht zu früh, denn

erst ab morgen kommen die Karrieresterne so richtig in

Fahrt. [Rhein-Zeitung, 08.06.2009]

Neben den Adverbialia können beispielsweise auch Namen von historischen Persönlichkeiten (3) oder historische Ereignisse (4) trotz des Präsens einen eindeutigen Vergangenheitsbezug herstellen, so wie es auch umgekehrt möglich ist, dass bestimmte Namen oder Lexeme in Sätzen mit Vergangenheitstempora einen Gegenwartsbezug herstellen (4a):

(3) Der letzte Prominente, der sich öffentlich zum Boule bekannte,

stammt noch aus der Vor-Fernseh-Ära: Konrad Adenauer

ist nicht nur der Vater der Westbindung, der CDU und des Rosenzüchtens, sondern auch der

überschaubaren deutschen Boulebewegung. [die tageszeitung, 03.06.2005]

(4)

Der Dreißigjährige Krieg vernichtet ganze

Ortschaften. [Rhein-Zeitung, 10.01.2007]

(4a) Phänomene wie die

Erderwärmung hat es schon vor Jahrhunderten

gegeben, nur konnte sich die Wissenschaft nicht systematisch damit

befassen.

Andererseits können Adverbialia im Konflikt mit Tempora stehen, was zu Sätzen führt, die inkohärent wirken können (5):

(5) *Letztes Jahr wird es in der Schweiz mit 19 600 1,4 Prozent weniger Scheidungen und mit 41 500 drei Prozent mehr Heiraten geben. [nach: Die Südostschweiz, 03.07.2009]

In (5) liegt allerdings nur scheinbar eine Inkohärenz, in Wirklichkeit jedoch ein verkürzt dargestellter Perspektivenwechsel vor, im Sinne von: "Wenn die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, dann wird sich herausstellen, dass es letztes Jahr ... weniger Scheidungen und ... mehr Heiraten gab."

Dynamische Zeitinterpretation

Die Bedeutung der Tempora bzw. die Auswirkung der Tempora auf die Bedeutung der Sätze wird deutlich durch das Zusammenspiel verschiedener Zeitintervalle, die bei der Bedeutungszuweisung seitens des Sprechers bzw. des Hörers berücksichtigt werden müssen. Wir unterscheiden dabei im Zusammenhang einer kommunikativen Äußerung die Sprechzeit, die Ereigniszeit, die Betrachtzeit und die Orientierungszeit. Die Betrachtung der Korrelation zwischen diesen Zeitintervallen erlaubt eine dynamische Analyse der Tempora, die zum Teil auf logischen Überlegungen aufbaut. Diese logisch dynamischen Interpretationen der Tempora gehen in wesentlichen Teilen auf den Physiker und Philosophen Hans Reichenbach zurück, werden allerdings hier anders benannt und freier behandelt.

Weitere Aspekte, die bei der dynamischen Tempusinterpretation der zusammengesetzten Zeiten berücksichtigt werden müssen, sind das Obertempus, der tempuslose Satzrest und der Infinitiv Perfekt.

Zunächst aber sollen die Zeitintervalle näher betrachtet werden.

Zeitintervalle (Sprech-, Ereignis-, Betracht-, Orientierungszeit)

Terminologische Vorbemerkung: Der in Tempusanalysen häufig benutzte Begriff "Zeitpunkt" trägt der Tatsache Rechnung, dass für die Festlegung abstrakter Tempusbedeutungen (wie z. B. auch bei Reichenbach) Zeitintervalle zu Punkten abstrahiert werden. Dies ist jedoch für die folgende Darstellung unerheblich.

Sprechzeit (frz. temps de l'énonciation)

Die Sprechzeit ist der Zeitabschnitt oder Zeitpunkt, in bzw. zu welchem die sprachliche Äußerung gemacht wird, sie ist die tatsächliche Zeit des Sprechens oder des Niederschreibens. Die Sprechzeit ist für die Rezipienten in der Regel über den sprachlichen Kotext und den außersprachlichen Kontext erkennbar.

Ereigniszeit (frz. temps de l'événement)

Die Ereigniszeit ist die Zeit, in welcher der beschriebene Sachverhalt, das dargestellte Ereignis, tatsächlich stattfand, stattfindet oder stattfinden wird.

Die Ereigniszeit kann zwar durch Temporaladverbialia spezifiziert werden:

(6) Püktlich um 20 Uhr hob sich am Samstag bei der Premiere der Vorhang.

Dennoch ist trotz spezifizierender Temporaladverbialia wie in (7) die Ereigniszeit nicht immer genau feststellbar:

(7) Die Regisseurin sprach gestern bei der Premiere.

Das Adverb gestern grenzt zwar die Ereigniszeit in der Vergangenheit auf den Tag vor der Sprechzeit ein, bleibt aber immer noch vage, da der genaue Zeitpunkt des Sprechens im Tagesablauf nicht festgelegt wird. Die Ungenauigkeit ist somit Bestandteil der Bedeutung des Adverbs, nicht jedoch Faktor der Tempussemantik.

Da die Ereigniszeit durch sprachliche Mittel fast nie völlig präzise beschrieben werden kann, bei negierten Sätzen sogar keine Ereigniszeit vorhanden ist bzw. der Ereignis-Begriff ein Nicht-Geschehen einschließt (denn ein Zeitadverb kann ja trotzdem vorhanden sein und sich dann auf das Nicht-Geschehen beziehen),

(8) Die Regisseurin sprach gestern nicht bei der Premiere.

bedienen wir uns bei der Bedeutungszuordnung von Tempora eines weiteren Zeitintervalls, der Betrachtzeit.

Betrachtzeit (frz. temps de l'observation)

Die Betrachtzeit ist der Zeitabschnitt, den die Tempusform des Verbs und eventuell vorhandene Temporaladverbialia für die Interpretation eines Satzes vorgeben. Generell überlappen sich Ereigniszeit und Betrachtzeit, sind aber genaugenommen niemals identisch, auch wenn die Ereigniszeit durch Temporaladverbialia eingegrenzt werden kann. Besonders dann, wenn in Sätzen keine Temporaladverbialia, sondern nur Tempusformen zur Zeiteinordnung verwendet werden, kann eine Ereigniszeit nur relativ durch die Betrachtzeit festgelegt werden. In Satz

(9) Die Regisseurin fuhr zur Premiere.

wird nicht festgelegt, wann das beschriebene Ereignis genau stattfand, nur dass es in einer Betrachtzeit stattfand, die eindeutig vor der Sprechzeit lag. Die Betrachtzeit ist der Zeitraum, auf den der Blick des Sprechers gerichtet ist.

Orientierungszeit (frz. temps de référence)

Die Orientierungszeit ist eine Hilfskonstruktion der dynamischen Zeitinterpretation, sie

ist keine Zeit, die linear abläuft wie die Sprechzeit oder die Ereigniszeit. Sie ist der

Ausgangspunkt der Zeitanalyse.

Im einfachsten Fall fällt die Orientierungszeit, von der

ausgehend wir den ausgedrückten Sachverhalt auf der linearen Zeitschiene verorten, mit der

Sprechzeit zusammen wie z. B. in: Sie fuhr gestern Abend zur Feier. Bei zeitlich

komplexeren Handlungsabläufen dient die Orientierungszeit auch der Neuperspektivierung, um den

komplexen linearen Handlungsabläufen oder zusammengesetzten Tempora Bedeutung zuzumessen, vgl.:

Sie kam erst um zehn zur Feier. Davor stand sie zwei Stunden im Stau.

Korrelationen zwischen den Zeitintervallen

Die Tempora geben grundsätzlich an, wie die Relation zwischen der Sprechzeit bzw. der Orientierungszeit und der Betrachtzeit zu sehen ist.

(10) Sie kam erst um zehn Uhr zur Feier. Davor stand sie zwei Stunden im Stau.

Zunächst fällt im ersten Satz eine erste Orientierungszeit mit der Sprechzeit zusammen. Ausgangspunkt ist der Sprechzeitpunkt, der Blick ist gerichtet auf die Betrachtzeit, die durch das Temporaladverbiale (erst) um zehn Uhr näher bestimmt ist. Danach tritt ein Perspektivenwechsel ein. Die Betrachtzeit (erst um zehn Uhr) wird zur zweiten Orientierungszeit für die Analyse des zweiten Satzes. Damit ist nicht mehr die Sprechzeit Ausgangspunkt der Bedeutungszuweisung, sondern die Betrachtzeit wird zur neuen Orientierungszeit, von welcher aus der Blick auf eine neue Betrachtzeit fällt, die zwei Stunden vor zehn Uhr liegt. Für diese Analyse spielt es allerdings keine Rolle, ob der Zweitsatz in (10) im Präeritumperfekt ("Plusquamperfekt") steht: Davor hatte sie zwei Stunden im Stau gestanden. Dieses Tempus würde das Zeitverhältnis zwischen den beiden Ereignissen, nämlich dass das zweite als vorzeitig zum ersten identifiziert wird, noch besser unterstreichen.

Hier wird nun deutlich, dass Tempusformen dynamisch interpretiert und als Bestandteile

einer komplexen "temporalen Satzbedeutung" gesehen werden müssen. Die eingeführten Betrachtzeiten

werden als Orientierungszeiten an die Folgesätze weitergereicht, sodass komplexe Zeitabläufe

interpretierbar sind.

Die Korrelation zwischen den verschiedenen Zeitintervallen ist

sowohl für die Beschreibung der Bedeutung der

einfachen Tempora als auch der Bedeutung

der zusammengesetzten Tempora relevant.

Die Bedeutung der einfachen Tempora

Die Bedeutung der einfachen Tempora ergibt sich aus der Relation zwischen Sprechzeit und Betrachtzeit. Die Betrachtzeit des Präsens kann sowohl vor der Sprechzeit liegen (11), mit der Sprechzeit zusammenfallen (12) oder nach der Sprechzeit liegen (13).

(11) Am 9. November 1918 ruft Philipp Scheidemann die deutsche

Republik aus.

(12) Gerade spricht der Bundespräsident im Fernsehen zur

Lage der Nation.

(13) Nächstes Jahr kommt die große

Steuerreform.

Beim Präteritum dagegen liegt die Betrachtzeit immer vor der Sprechzeit und beim Futur liegt die Betrachtzeit nach der Sprechzeit oder überlappt diese.

Die Bedeutung der zusammengesetzten Tempora

Die Berücksichtigung der Korrelationen zwischen den verschiedenen oben beschriebenen Zeitintervallen kommt besonders bei der Interpretation der zusammengesetzten Zeiten Präsensperfekt, Präteritumperfekt und Futurperfekt zur Geltung.

Rein morphologisch, genauer: morphosyntaktisch betrachtet, bestehen die zusammengesetzten Tempora Präsensperfekt, Präteritumperfekt und Futurperfekt aus einer finiten Form der Hilfsverben haben oder sein im Präsens oder im Präteritum und einem Partizip Perfekt, bzw. – zum Ausdruck des Futurs – aus einer finiten Form des Hilfsverbs werden und dem Infinitiv Perfekt. Die Tempusform des Hilfsverbs bei den zusammengesetzten Zeiten nennt man jeweils Obertempus. Demnach ist das Obertempus von Präsensperfekt das Präsens, das Obertempus von Präeritumperfekt ist das Präteritum und das Obertempus von Futurperfekt ist das Futur.

Bei der Interpretation der erwähnten zusammengesetzten Tempora gerät zunächst die Betrachtzeit des jeweiligen Obertempus in den Blick. Sie wird genauso in Relation zur Sprechzeit gesetzt (d. h. sie fällt mit ihr zusammen) wie bei den einfachen Tempusformen Präsens, Präteritum und Futur. Die Betrachtzeit des Obertempus entspricht also sozusagen dem semantischen Anteil des jeweiligen Obertempus an der zusammengesetzten Tempusform, wie er in der Wahl und der Form des Hilfsverbs zum Ausdruck kommt, also:

- (Der Entwurf) hat (breite Zustimmung) gefunden: die Präsenssemantik,

- (Der Entwurf) hatte (breite Zustimmung) gefunden: die Präteritumsemantik,

- (Der Enwurf) wird (breite Zustimmung) gefunden

haben: die Futursemantik.

[Beachten wir dabei, dass die Futurform finden werd- als einfache, nicht als zusammengesetzte Form gilt.]

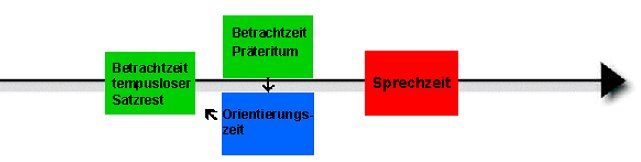

Die Betrachtzeit des Obertempus wird dann zu einer Orientierungszeit, von der aus die nunmehr tempusneutralisierte zweite Betrachtzeit in den Blick genommen wird, nämlich die, welche dem "Rest" der Verbform entspricht (also: gefunden hab(en)).Diese zweite Betrachtzeit ist deshalb "tempusneutralisiert", weil die entsprechende Rest-Verbform, also das, was nach Abzug der Obertempus-Semantik übrigbleibt, nur noch ein Abhängigkeitsverhältnis, nämlich Vorzeitigkeit, nicht aber eine neue, eigenständige zeitlich-temporale Situierung impliziert. Der von der tempusneutralisierten Betrachtzeit betroffene Anteil am Satz wird tempusloser Satzrest genannt. Die Relation zwischen der Orientierungszeit und dem tempuslosen Satzrest (also das Vorzeitigkeits-Verhältnis) kommt, wie bereits angedeutet, durch die infinite Konstruktion aus dem Infinitiv des Hilfsverbs und dem Partizip Perfekt zum Ausdruck, also im vorliegenden Fall durch gefunden hab(en). Der tempuslose Satzrest entspricht der Proposition (d. h. der nicht verzeiteten Vorform) einer Äußerung, also in diesem Fall der Proposition:

der Entwurf breite Zustimmung gefunden hab(en)

Somit kann man auch bei Sätzen, die in einfachen Tempora verzeitet sind, von einem tempuslosen Satzrest sprechen, wobei dann die Proposition die Form des einfachen Infinitivs enthält: der Entwurf breite Zustimmung find(en). Dies ist jedoch für die hier in Rede stehende Analyse unerheblich.

Bei der Konstruktion der zusammengesetzten Tempora liegt grundsäzlich der tempuslose Satzrest als Betrachtzeit vor der Orientierungszeit:

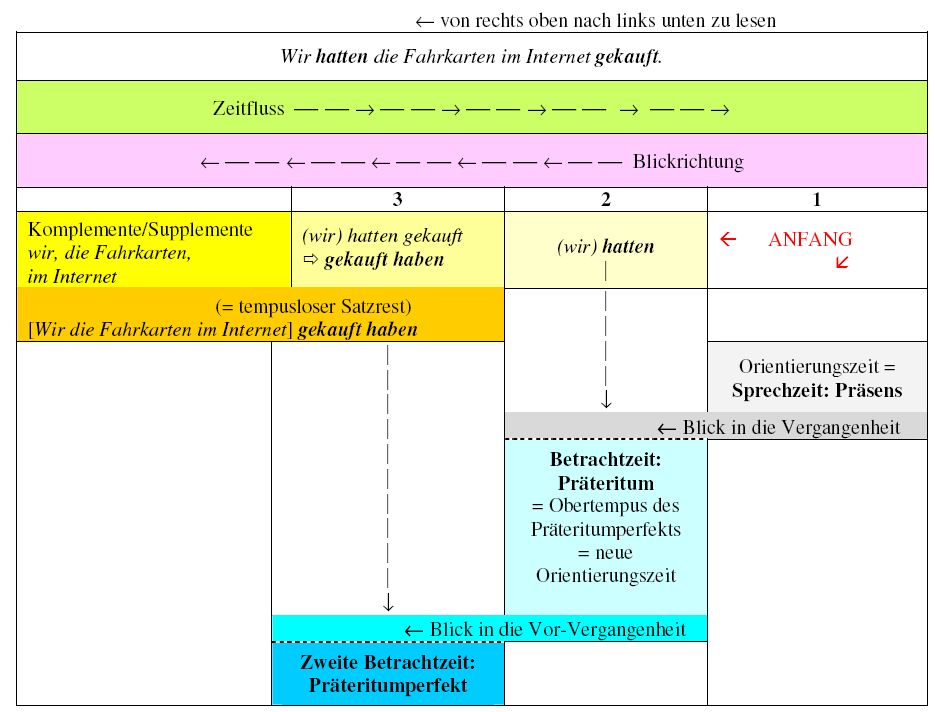

Exemplarisch soll die Tempusinterpretation der zusammengesetzten Zeiten am Präteritumperfekt dargestellt werden:

Die Bedeutungszuschreibung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird relativ zur Sprechzeit die Betrachtzeit des Obertempus Präteritum in den Blick genommen. Die Betrachtzeit liegt beim Präteritum immer vor der Sprechzeit. Wie bei allen zusammengesetzten Zeiten wird die Betrachtzeit des Obertempus zur neuen Orientierungszeit, die wiederum Ausgangspunkt für eine zweite Betrachtzeit ist. Diese zweite Betrachtzeit des tempuslosen Satzrestes liegt bei allen zusammengesetzten Tempora vor der neuen Orientierungszeit. Zur Verdeutlichung der Tempusinterpretation der zusammengesetzten Zeiten sei abschließend folgendes Beispiel genauer kommentiert:

Wir hatten die Fahrkarten im Internet gekauft.

Orientierungszeit = Sprechzeit: Präsens (Sprechergegenwart)

- Blick zurück von der Sprechergegenwart in die Vergangenheit,

auf

das Präteritum, dessen Semantik enthalten ist in der Form (wir)

hatten...

Die Betrachtzeit des Präteritums ist also

vorzeitig zur Sprechzeit Präsens.

Das

Präteritum ist Obertempus des Präteritumperfekts (wir) hatten

gekauft, und wird damit:

= neue Orientierungszeit: Ausgangspunkt für

die zweite Betrachtzeit.

- wieder Blick zurück, vom Obertempus Präteritum in die

Vorzeitigkeit,

auf das Präteritumperfekt

(dieses liegt also vor der neuen Orientierungszeit),

und

wird zur zweiten Betrachtzeit,

ausgedrückt im tempuslosen

Satzrest, der den Infinitiv Perfekt enthält:

[Wir die Fahrkarten im Internet]

gekauft haben.

Die dynamische Analyse lässt sich auch in einem Schema darstellen:

Bei der Untersuchung des Verhaltens der Tempora in festen Redewendungen (Kollokationen,

Phrasemen, Idiomen, Sprichwörtern usw.) fällt zunächst auf, dass die Fixierung (Verfestigung) der

morphosyntaktischen Konstruktion verschieden weit gehen kann. Es kann ein Verb inbegriffen sein

oder nicht (unter der Hand [verkaufen], das Weite [suchen]), bestimmte Komplemente

können realisiert sein oder nicht (Gebt den Armen!), ein Teil der Wendung,

insbesondere das Verb, kann in Grenzen variabel ("halbfest") sein (jemanden vor den Kadi

zerren / schleifen / zitieren).

Ist das Verb in die Fixierung

einbezogen, kann auch das Tempus ganz oder teilweise von der Fixierung betroffen sein. Drei Fälle

sind zu unterscheiden:

1. Die Verbform ist fest und damit auch Tempus, Modus und Diathese, oder es steht der

Imperativ oder Infinitiv. Dies ist oft der Fall bei Sprüchen, Sentenzen und Sprichwörtern, bei

denen in der Regel ein vollständiger Satz fixiert ist ("feste Sätze") und, sofern dieser im Präsens

steht, meist allgemeine Wahrheiten formuliert werden ("zeitloses Präsens"):

Deutsch z.

B.:

Träume sind Schäume. Wir werden das Kind schon schaukeln. Sei's drum. Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wär, ... Das hieße, Äpfel mit Birnen vergleichen. Lasst Blumen sprechen.

Französisch z. B.:

Tout vient à point à qui sait attendre. L'habit ne fait pas le moine. Avec des "si" on mettrait Paris en bouteille. Advienne que pourra. Vouloir, c'est pouvoir. Allez les Verts!

2. Die Wahl des Tempus ist frei, alle Tempora sind prinzipiell möglich, selbst wenn

manche Formen, etwa aus stilistischen oder sprachhistorischen Gründen, ungebräuchlich sind. Oft ist

dann die Wahl des Modus oder der Diathese frei. Diese Situation ist typisch für Verbalphraseolexeme

(oder "Verbalphraseme"). Man überprüfe daraufhin folgende Beispiele:

Deutsch z.

B.:

jemanden an der Nase herumführen, jemanden auf den Arm nehmen, den Teufel an die Wand malen, auf Gewinn/Verlust setzen

Französisch z. B.:

mener quelqu'un par le bout du nez, chercher midi à quatorze heures, creuser sa propre tombe, se payer la tête de quelqu'un

3. Nur einer oder einige der verbalen Parameter sind fest, die Temporalform ist dagegen

nur teilweise fixiert. Oft ist Aktiv oder Passiv apriorisch festgelegt, seltener der Modus; dieser

ist meist durch den Kontext oder die metasprachlichen Bedingungen (Sprecherintentionen) bedingt.

Interessant ist dagegen die partielle Fixierung des Tempus. An ihr lässt sich ablesen,

aus welchen Komponenten die Semantik der Temporalform besteht.

Wie bereits

Hauser-Suida/Hoppe-Beugel (1972, 63ff.) in Die Vergangenheitstempora in der deutschen

geschriebenen Sprache der Gegenwart gezeigt haben, kann man einen signifikanten Gegensatz

zwischen zwei Gruppen unterscheiden:

3.1 Der seltenere Fall: Wendungen, die für das Verb nur einfache Verbformen

zulassen, also Präsens, Präteritum, meist auch Futur, im Französischen die entsprechenden Formen

von présent, imparfait, eventuell futur. Dazu gehören (die Wendungen sind zur besseren

Veranschaulichung in Sätze integriert):

Deutsch z. B.:

(a) Der Diamant spielt/spielte in

allen Farben.

[Aber:] * Der Diamant hat/hatte in allen Farben

gespielt.

(b) Das tut/tat nichts

zur Sache.

[Aber:] * Das hat/hatte nichts zur Sache getan.

(c)

Otto ist/war eine (totale)

Flasche.

[Aber:] * Otto ist/war eine totale Flasche gewesen.

Französisch z. B.:

(d) Un style qui (ne) court/courait (pas) les

rues.

[Aber:] * Un style qui n'a/n'avait pas couru les

rues.

(e) Un petit resto qui ne paie/payait pas de

mine.

[Aber:] * Un petit resto qui n'a/n'avait pas payé de

mine.

(f) Cela tombe/tombait sous le

sens.

[Aber:] * C'est/C'était tombé sous le

sens.

(Anmerkung: Die Beschränkung auf das Präteritum kann im Deutschen durch den süddeutschen Präteritumschwund durchbrochen werden.)

3.2 Der häufigere Fall: Wendungen, die für das Verb nur zusammengesetzte

Verbformen zulassen, also Präsensperfekt, Präteritumperfekt oder (wenn auch selten, da

ohnehin kaum gebräuchlich) Futurperfekt, im Französischen die entsprechenden Formen des passé

composé und plus-que-parfait:

Deutsch z. B.:

(a) Anna hat an ihrem Brüderchen einen Narren

gefressen.

[Aber:] * Anna fraß an ihrem Brüderchen einen

Narren.

(b) Er ist/war nicht auf den Kopf

gefallen.

[Aber:] * Er fällt/fiel nicht auf den

Kopf.

(c) Tom hat/hatte das große Los

gezogen.

[Aber:] * Tom zieht/zog das große

Los.

(d) Wir sind/waren noch einmal

davongekommen.

[Aber:] * Wir kommen/kamen noch einmal

davon.

Französisch z. B.:

(e) Ce fauteuil a/avait fait son

temps.

[Aber:] * Ce fauteil fait/faisait/fit son

temps.

(f) Nous ne sommes/n'étions pas sortis de

l'auberge.

[Aber:] * Nous ne sortons/sortions pas de

l'auberge.

(g) Elle n'est/n'était pas née de la

dernière pluie.

[Aber:] * Elle ne naît/naissait/naquit pas de la

dernière pluie.

Setzt man die Tempora der jeweils gegenteiligen Gruppe in die Wendungen ein, zerbricht,

wie man sieht, die idiomatische Einheit, der Satz wird von der "figurativen" auf die "wörtliche"

Bedeutung zurückgestuft.

Der tiefere Grund für die Zugehörigkeit zu jeweils einer der

beiden Tempusgruppen ist, dass Tempora eine Perspektive enthalten, die im Deutschen gern als

aspektueller Wert verstanden, im Französischen als

"phase" bezeichnet wird. Dies ist bei den einfachen Zeiten eine Art Ablaufsperspektive (frz.

"cursif"): Das Ereignis wird im Moment seines Ablaufs ohne Begrenzungen vorgestellt, dabei ist die

tempusneutrale Grundform der einfache Infinitiv (in 3.1.a: in allen

Farben spielen). In den Sätzen unter 3.1 wird das Geschehen als Zustand oder

Vorgang ohne Anfangs- oder Endbegrenzung vorgeführt.

Bei den zusammengesetzten

("perfektivischen") Zeiten dagegen liegt eine Abgeschlossenheitsperspektive (frz. "accompli") vor:

Das Ereignis wird im Moment der Betrachtung als abgeschlossen, also einschließlich seiner

Endbegrenzung gezeigt, die tempusneutrale Grundform ist der Infinitiv Perfekt (in 3.2.c:

das große Los gezogen haben). In den Beispielen

unter 3.2 haben die Sätze einen resultativen Habitus, der durch Überschneidung mit passivischer

Bedeutung, wie in 3.2.g, noch intensiviert werden kann.

Analoge französische Beispiele für

(frz.) accompli sind nicht leicht zu finden, da die perfektivischen Tempora einen anderen

Stellenwert haben als im Deutschen. Insbesondere das passé composé ist nicht in erster Linie durch

eine Abhängigkeitsrelation auf das Obertempus présent bezogen, sondern meist ein eigenständiger

Vergangenheitsmarker.

Bei bestimmten Kollokationen, Funktionsverbgefügen usw. kann man eine Tendenz zur

endgültigen Fixierung beobachten. Dabei können auch Parameter des Verbs mit fixiert werden. Das

Phänomen ist in beiden Vergleichssprachen zu beobachten.

So gibt es auf die Frage, welche

Regeln die Verwendung des werden-Futurs gegenüber dem futurischen Präsens steuern,

eine Antwort von dieser Seite. In manchen Wendungen wie das wird sich zeigen oder

das wirst du schon sehen ist das werden-Futur quasi

obligatorisch, besonders wenn der Satz keine Temporaladverbiale enthält. Das Präsens würde hier

seine Gegenwartsbedeutung oder seinen Allgemeinbezug behalten: Das zeigt sich bei näherem

Hinsehen ...

In manchen Wendungen mit den verschiedenen Varianten des

es (Pronomen, teilweise austauschbar mit das, Expletiv oder

Korrelat) ist bei Tendenz zur Fixierung ebenfalls die Verfestigung des Tempus zu beobachten. Die

Eröffnungsformel von Märchen, Es war einmal ..., gibt es nur im Präteritum, dem

Tempus der Narration (im Französischen im imparfait: Il était une fois...). In

anderen Fällen weisen perfektivische Formen auf resultative Perspektive:

es/das hat/hatte sich erledigt; es hat/hatte sich herausgestellt, dass...; es ist angerichtet.

Im Französischen findet man in solchen Fällen eher ein nominales Subjekt:

Le problème s'est réglé tout seul. [auch im Zustandspassiv:] Madame est servie!

Aber auch das Präsens kommt zu seinem Recht und erlaubt als Indikator der Ablaufsperspektive oft eine Versetzung ins Präteritum, so z. B. in rhetorischen Formeln, aber auch in anderen Wendungen, die häufig einen allgemein-kommunikativen Impetus haben:

es wundert(e) nicht, dass ...; es ist/war eine Tatsache, dass ...; es

fragt(e) sich, ob ...; es darf/durfte getanzt/gelacht werden; es ist an der Zeit (+

INF).

Wie geht es Ihnen? Wie geht's? Es geht so.

es ist/war

verboten/untersagt/nicht erlaubt (+ INF); es (das) reicht!

Französisch:

il est/était un fait que ...; il est sûr/n'est pas sûr que ...; il est interdit de ...

Im Französischen steht statt des Pronomens il gern ce, cela oder (im Mündlichen) ça:

C'est vrai! Ça va? Ça allait? Ça suffit!